「話す・聞く・食べる」と、生活に欠かすことのできない分野のプロフェッショナルである言語聴覚士の就職先について解説していきます。

どのような就職先があるのか、就職先はどのように選べばいいのかなどについてまとめました。

言語聴覚士については、以下の記事も参考にご覧ください。

目次

言語聴覚士の就職先とその割合

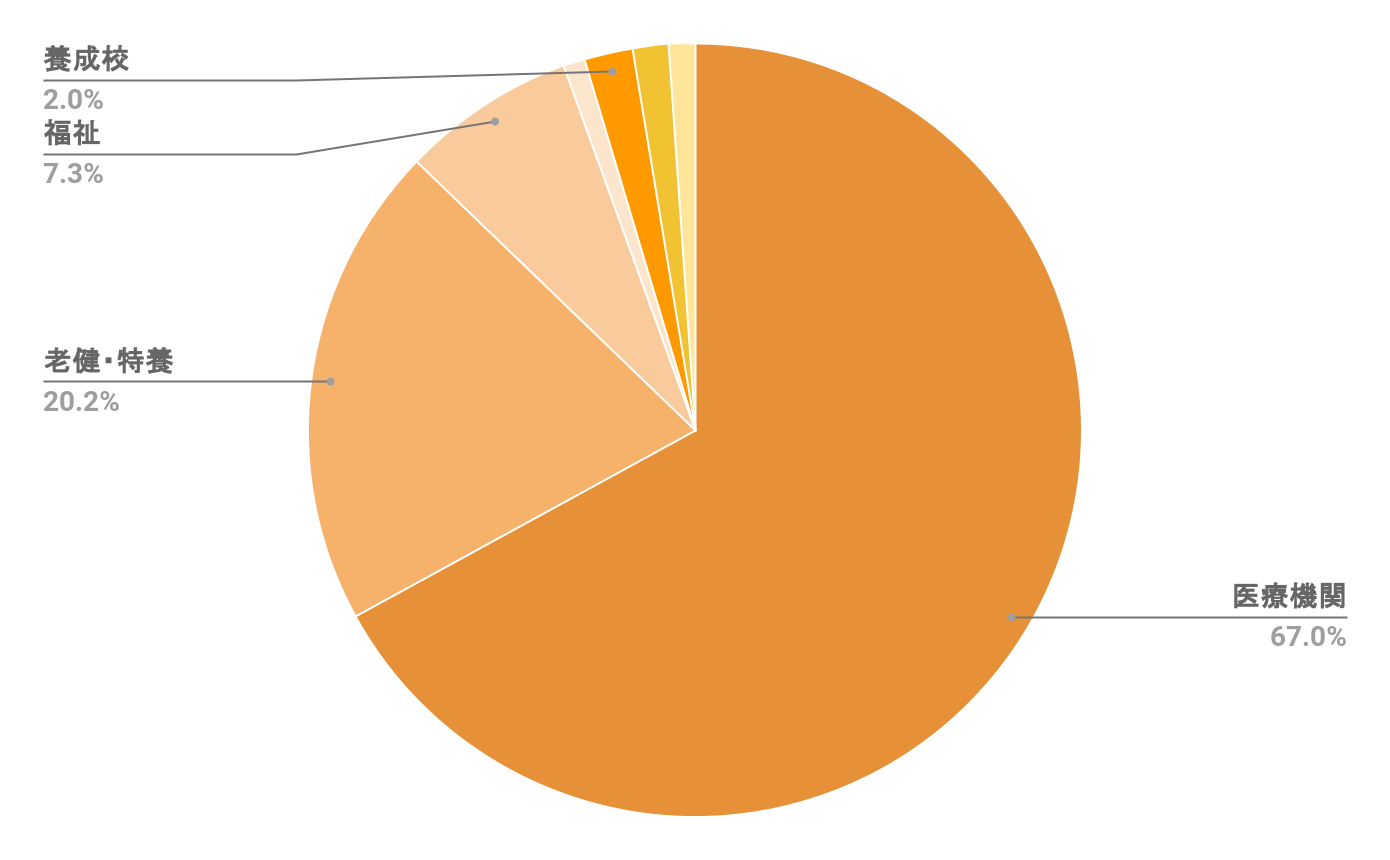

日本言語聴覚士協会によると、言語聴覚士の就職先とその割合は以下のようになっています。

| 勤務先 | 割合 |

|---|---|

| 医療機関 | 67.0% |

| 老健・特養 | 20.2% |

| 福祉 | 7.3% |

| 教育機関 | 0.9% |

| 養成校 | 2.0% |

| 研究・教育機関 | 1.5% |

| その他 | 1.1% |

上の表の通り、言語聴覚士の半数以上が医療機関に勤務していることがわかります。その次に多いのが、高齢者福祉にあたる介護老人保健施設と特別養護老人ホームです。

それぞれの就職先について、仕事の内容などを見ていきましょう。

医療機関

言語聴覚士の就職先の約7割を占める医療機関。具体的には、大学病院、総合病院、専門病院、リハビリテーションセンター、地域医院、診療所などが挙げられます。

主な診療科目は口腔外科、耳鼻科、リハビリテーション科、小児科、形成外科などで、治療の一環としてリハビリを行うのが仕事です。医師や看護師と連携を取りながら、言語・聴覚・咀嚼・嚥下などの機能回復をサポートしていきます。

高齢者福祉

言語聴覚士の就職先として、老健・特養が20.2%、福祉が7.3%を占める、高齢者福祉。

具体的には、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、デイケアセンター、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所などがあります。

介護が必要な高齢者に対しては、コミュニケーション能力のサポートや、食事の補助を行います。また、言語能力や理解力、判断力の維持・向上の支援も行います。

児童福祉

言語聴覚士の就職先として、学校教育が0.9%、養成校が2.0%を占める児童福祉。具体的には、小中学校、特別支援学校などがありますが、児童福祉カテゴリでの言語聴覚士の就職は全体的に少なくなっています。

主にハンデを抱える子ども達の指導や、言葉の発達の支援を行います。教育機関で教員として働く場合は、言語聴覚士の資格に併せて教員免許も必要です。

医療現場以外の選択肢も

言語聴覚士として活躍するには、ここまでで紹介した就職先以外の選択肢もあります。

まずひとつは、言語聴覚士の養成校の講師。未来に活躍する言語聴覚士を育てる重要な役割です。

また、補聴器などを製造する医療機器メーカーへの就職も、少数ではありますが選択肢の一つ。

言葉を話すこと・聞くことに関する専門知識を活かして、耳にハンデを持つ人の悩みを反映させながら、開発などに携わります。

その他、放課後デイサービスや研究機関なども就職先の候補です。

ただし、これらは少数派の就職先であり、その分即戦力を求められるため、新卒よりも中途での採用によって就職するケースが多くなっています。

言語聴覚士としての就職先の選び方

言語聴覚士としての就職先を探す際には、職場の福利厚生や給与、人間関係などはもちろん、以下のようなポイントにもフォーカスしてみるのがいいでしょう。

- どの領域で活躍したいか

- 指導体制が充実しているか

- ワークライフバランスを考慮する

これらそれぞれのポイントについて、以下で詳しく見ていきます。

どの領域で活躍したいか

前述したように、言語聴覚士には医療や高齢者福祉、児童福祉などに分野が分かれます。それぞれの分野ごとにコミュニケーションやリハビリのアプローチが異なってくるため、自分が活躍したい領域を定めておくことは重要です。

また、“話す”“聞く”“食べる”などのカテゴリごとにもリハビリ内容が変わるため、今後のキャリアのためにどのカテゴリの専門性を上げていくかも決めておくといいでしょう。

まだ領域を一つに絞れないという場合は、症例数が多くさまざまなカテゴリに触れることができる大学病院などがおすすめ。

やりたいことが絞れてきたら、その分野に長けた病院への転職を視野に入れてみましょう。

指導体制が充実しているか

今後長く言語聴覚士として活躍していくのであれば、指導やサポートの体制が充実しているかどうかも把握しておきたいポイント。

言語聴覚士の配置人数が少なかったりチームの体制が整っていなかったりすると、症例の相談ができない、連携が取れないなどで行き詰まってしまいかねません。

いつでも相談ができるような環境や勉強会などへの参加サポートがあれば、言語聴覚士として成長しながら働くことができます。

ワークライフバランスを考慮する

人の人生を支え、やりがいのある言語聴覚士。

しかし、業務量が多く給与水準が特別高いというわけでもないため、ワークライフバランスを考慮することが大切です。できるだけ条件のよい職場を探す、昇給やキャリアアップを目指せる環境を重視するなどしてうまくバランスが取れるようにしましょう。

また、出産や育児と両立したいと考える場合は、産休や育休が取りやすいかどうかも確認しておくことをおすすめします。

言語聴覚士の就職率について

日本言語聴覚士協会によると、言語聴覚士の資格を持っている人の約85%が職に就いているというデータが発表されています。

高齢化社会によって、医療や福祉の業界は需要が高まり続けていることで言語聴覚士のニーズも高くなっているのです。

ただ、言語聴覚士の資格を取ることは決して簡単ではないのが現実です。2023年に行われた「第25回言語聴覚士国家試験」では、合格者数は2,515人中1,696人、合格率は67.4%となりました。

高まるニーズに対して人材が足りていないという事実もあり、資格を取る難易度に対して、就職難易度はそれほど高くないと言えるでしょう。

参考:厚生労働省 第25回言語聴覚士国家試験の合格発表について

まとめ

以上、言語聴覚士の就職先についてでした。

言語聴覚士として活躍する分野は大きく分けて、人がコミュニケーションを取る上で大切になる”話すこと”や”聞くこと”のサポート、生きていくのに必要な”食事”のサポートの2つ。

就職先を選ぶ際には、自分が極めたい分野や年齢層を定めてアプローチするといいでしょう。

神戸医療福祉専門学校では、充実したカリキュラムの中で言語聴覚士の資格取得を目指すことができ、社会へ出るまでのサポート体制も万全です。

言語聴覚士として活躍していきたいと考えている方は、まずは資料請求やオープンキャンパスへのお申し込みをぜひお待ちしております。

言語聴覚士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?

神戸医療福祉専門学校の言語聴覚士科では、開校以来の国家試験の合格率は、91.3%!

高い合格率に裏付けられ、希望者の就職率も100%に達しています。(※2022年度実績)

4年間で計画的に国家試験対策ができるようカリキュラムを組んでおり、無理なく資格取得をめざせます。

学年ごとの学習到達度に合わせた弱点科目の分析など、ひとりひとりの学びをきめ細かくサポートしています。

また卒業時には「大学卒業者と同等の学力を有する」として「高度専門士」の称号が附与されます。

4年制ならではの豊富な実習と基礎から段階的に学べるカリキュラムで、コミュニケーションの大切さや、その重要性を見つけ出せるような指導が受けられます。

ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや言語聴覚士科の詳細情報をご覧ください。

また、言語聴覚士科の学科の詳細を知りたい方は「言語聴覚士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。

卒業生の声

「患者さん一人ひとりに合った提案ができるよう、これからもチャレンジを続けていきたい」(2018年度卒業)

「担当したお子さんが少しずつ上手く話せるようになり、その場面をご家族とも一緒に共有できてとてもやりがいを感じた」(2018年度卒業)

ご興味がある方はぜひ以下のリンクより学校の詳細をご覧ください!