救急救命士は、傷病者が発生した現場から医療機関に搬送するまでの間に、救急車内で応急処置を行う専門職です。

医師の指示のもと、薬剤投与や器具を用いた気道確保などの特定行為も実施し、傷病者の命を救う重要な役割を担っています。

具体的な業務内容としては、救急要請を受けて現場に急行し、傷病者の状態を正確に判断して、必要な応急処置を施します。

たとえば、心肺停止状態の傷病者に対しては、電気的除細動や心臓マッサージを行い、呼吸困難の傷病者には酸素投与や人工呼吸器の装着などを行います。

また、止血処置や骨折の固定なども行い、傷病者の容態がさらに悪化しないように努めます。

搬送中は、傷病者の状態を継続的に観察し、必要に応じて医師に状況を報告しながら、適切な処置を継続していきます。

このように、救急救命士は、医療機関に到着するまでの間、傷病者の命を守り、状態を安定させるための「命の橋渡し」として、極めて重要な役割を果たしているのです。

目次

- 1 救急救命士とは?

- 2 救急救命士の役割とは?

- 3 救急救命士の仕事内容とは?

- 4 救急救命士が行える「特定行為」とは?

- 5 救急救命士が出来ることとは?

- 6 救急救命士が出来ないこととは?

- 7 救急救命士が活躍する場所は?

- 8 救急救命士のやりがいとは?

- 9 救急救命士になるには?

- 10 救急救命士の国家資格について

- 11 救急救命士に向いている人って?

- 12 救急救命士と看護師の資格の違いとは?

- 13 救急救命士と看護師が行える医療行為の違いとは?

- 14 救急救命士と看護師の活躍の場の違いとは?

- 15 救急救命士と看護師の年収の違いとは?

- 16 救急救命士の現状と課題について

- 17 救急救命士の将来性

- 18 まとめ~救急救命士とは?~

救急救命士とは?

救急救命士は、医療系の国家資格を持つ専門職です。

主に、傷病者が医療機関に搬送されるまでの間に、医師の指示のもとで必要な処置を施す役割を担います。

活動の場は消防機関のほか、自衛隊、海上保安庁、警察組織、医療機関、民間救急会社、警備会社など多岐にわたります。

近年では、病院内での活動範囲も拡大されており、入院する手前までの処置を行うことも可能になりました。

病院前救護の質的向上に努め、重篤な傷病者の救命率を高め、社会復帰を支援することを目指しています。

救急救命士の役割とは?

救急救命士は、傷病者が発生した現場から医療機関に搬送するまでの間に、専門的な処置を行う専門職です。

その役割は、傷病者の命を守り、症状の悪化を防ぐことにあります。具体的には、医師の指示やプロトコルに基づき、心肺蘇生法や止血、気道確保などの救急処置を施します。

救急救命士による適切な処置は、傷病者の社会復帰に大きく貢献する重要な役割を担っています。

傷病者への対応だけでなく、救急車の適正利用の啓発活動や、地域住民への応急手当の普及活動も、救急救命士の重要な役割です。

救急救命士の仕事内容とは?

救急救命士の主な仕事は、救急現場や搬送中の救急車内で、傷病者の症状悪化を防ぎ、命を守るための初期対応を行うことです。

以前は医療行為が制限されていましたが、心肺停止傷病者の救命率向上や社会復帰の支援のため、法改正により一定の条件のもとで医療行為が可能になりました。

具体的には、医師の指示のもと、点滴や薬剤投与、器具を用いた気道確保といった特定行為を行えるようになりました。

医療技術の進歩や社会のニーズに応じ、救急救命士に認められる医療行為の範囲は拡大しており、高度な救命処置も可能となり、病院前救護の質向上に貢献しています。

救急救命士が行える「特定行為」とは?

救急救命士が行える特定行為とは、医師の具体的な指示を受け実施する医療行為を指します。

これらの特定行為は、傷病者の命を救うために必要不可欠であり、救急現場での迅速な対応が求められます。

救急救命士がこれらの行為をスムーズに行えるよう、医療機関は「メディカルコントロール」と呼ばれる指導体制を整備しています。

メディカルコントロールには、医師が無線や電話で直接指示を出す直接的なものと、病院研修や記録を基にした検証などの間接的なものがあります。

これらの体制のもと、救急救命士は医療現場で重要な役割を担っています。

心肺機能停止傷病者への静脈路確保のための輸液

心肺機能停止傷病者への静脈路確保のための輸液は、救急救命士が実施できる特定行為の一つです。

この処置は、心肺機能が停止している傷病者に対して、輸液ルートを確保し、薬剤投与や水分補給を行うことで、生命維持を目的としています。

迅速な静脈路確保は、傷病者の救命率向上に大きく貢献します。

専門的な知識と技術が求められる特定行為であり、救急救命士は高度な訓練を積んでこの処置にあたります。

器具を用いた気道確保

器具を用いた気道確保とは、傷病者の気道を確保するために、手であごを持ち上げる気道確保では困難な場合に、ラリンゲアルマスクやコンビチューブ、気管内チューブなどの器具を使用して気道確保を行うことです。

これにより、呼吸の維持が困難な傷病者の呼吸を補助し、酸素供給を確保します。

救急救命士は、これらの器具を適切に選択し、安全かつ迅速に挿入するための専門的な知識と技術が求められます。

特に心肺機能が停止している傷病者に対しては、迅速な気道確保が生存率に大きく影響するため、重要な特定行為の一つです。

アドレナリン製剤の投与

心肺機能停止傷病者や、アナフィラキシーショックにより重度のアレルギー反応を起こしている傷病者に対して、医師の具体的な指示のもとアドレナリン製剤を投与することができます。

この処置は、心停止状態からの回復や、ショック症状の改善に非常に重要な役割を果たします。

特に、迅速な投与が求められる場面で、救急救命士がこの特定行為を行えることは、傷病者の救命率向上に大きく貢献しています。

心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保および輸液

心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保および輸液は、2014年に国から救急救命士に実施が許可された特定行為の一つです。

この行為が可能になったことで、医療機関に到着する前に少しでも早く治療を開始できるようになり、心肺停止に至る前に必要最低限の処置を行い、医師への引き継ぎがスムーズに行えるようになりました。

救急救命士がこの特定行為を行う際には、医療機関との包括的な連携が必須であり、質の高い治療を提供するためにも、今後さらなる連携強化が求められています。

ブドウ糖溶液の投与

血糖測定を行い、低血糖と判断された心肺機能停止前の傷病者に対して、医師の具体的な指示に基づいてブドウ糖溶液を投与する処置です。

低血糖性昏睡は迅速な処置が求められるため、救急救命士による早期のブドウ糖投与は、傷病者の回復に大きく貢献します。

この特定行為は、特に意識障害を伴う傷病者に対して重要であり、適切な判断と速やかな実施が不可欠です。

救急救命士が出来ることとは?

救急救命士は、厚生労働大臣の免許を受け、医師の指示に基づいて救急救命処置を行う専門職です。

その業務範囲は「救急救命士法」によって定められています。

救急救命士が行う医療行為は、主に医師の「具体的な指示を必要とする特定行為」と「包括的な指示の下に行う行為」に分けられます。

特定行為には、医療器具を用いた気道確保、心肺機能停止状態の患者への輸液、心臓機能停止状態の患者への薬剤(エピネフリン)投与、低血糖発作患者へのブドウ糖溶液の投与、心肺機能停止前の患者への静脈路確保と輸液の5項目があります。

これらの特定行為には、医師からの具体的な指示と、状況に応じて家族への説明・同意が必要とされます。

包括的な指示の下に行う処置とは医師が、患者の特定の病態や病状に応じて実施すべき行為について、あらかじめ一括して示す指示のことです。

医師の具体的な指示を都度受ける必要がなく、プロトコル(手順書)の範囲内で柔軟に判断し、迅速に対応できるようになります。

これには、小児科、産婦人科、精神科領域の処置、心電計や血圧計、聴診器を用いた観察、吸引器による口腔内の異物除去、酸素吸入器による酸素投与、除細動、圧迫止血などが含まれます。

これらは「診断」ではなく「観察」や「処置」に分類されます。

また、一般の人でも可能な応急処置も救急救命士が行える行為です。

これら医療行為に加え、救急救命士は身体機能の評価、搬送時の適切な姿勢維持、心理的ケアなど、患者の状況に応じた多岐にわたる活動も行います.

電気的除細動

電気的除細動は、心臓の異常な拍動、特に心室細動と呼ばれる状態の患者に対して、電気ショックを与えて正常な心臓のリズムを取り戻す処置のことです。

救急救命士は、特定の条件下でこの電気的除細動を実施することが認められています。

この処置は、心肺停止状態の患者の救命率を向上させる上で非常に重要な役割を果たしており、救急救命士に与えられた重要な特定行為の一つです。

電気的除細動を適切に行うためには、高度な専門知識と迅速な判断力が求められます。

聴診器や血圧計、心電図を使用すること

救急救命士は、患者さんの容態を正確に把握するために、聴診器で呼吸音や心臓の音を聞いたり、血圧計で血圧を測定したりします。

また、心電図を用いて心臓の状態を評価し、異常がないかを確認することも重要な業務です。

これらの医療器具を適切に使用することで、迅速な判断と適切な処置につなげています。

吸引器や喉頭鏡を使用した異物の除去

傷病者の気道に異物が詰まり、呼吸困難に陥っている場合、救急救命士は吸引器や喉頭鏡を用いて異物を除去する処置を実施します。

吸引器は、気道内の液体や半固形物を吸い取ることで、気道を確保するために使用されます。

また、喉頭鏡は、口腔内から喉頭部を直接観察し、異物の位置を確認しながら慎重に除去する際に用いられます。

これらの器具を適切に操作することで、救急救命士は傷病者の呼吸状態を改善し、生命の危機を回避する重要な役割を担っています。

酸素吸入器による酸素投与

救急救命士は、呼吸が困難な傷病者に対して、酸素吸入器を用いて酸素を投与することができます。

これは、酸素濃度の低下による臓器へのダメージを防ぎ、心肺機能の維持を助ける重要な処置です。

傷病者の状態に応じて適切な流量で酸素を供給し、呼吸状態の改善を図ります。

この処置は、特に呼吸不全の傷病者や、心肺停止前の重篤な状態にある傷病者にとって、命を救うための不可欠な救命処置の一つです。

血糖値測定

血糖値測定は、救急救命士が実施できる重要な処置の一つです。

これは主に、低血糖や高血糖が疑われる傷病者に対して行われます。専用の測定器を用いて少量の血液を採取し、その場で血糖値を迅速に把握することで、適切な処置方針を決定することができます。

例えば、意識障害のある傷病者で低血糖が疑われる場合、血糖値測定によってそれを確認し、ブドウ糖溶液の投与といった適切な処置へと繋げることが可能になります。

これにより、傷病者の状態悪化を防ぎ、より早く回復を促すことができるのです。

エピペンの使用

エピペンは、アナフィラキシーショックが起きた際に使用する自己注射薬です。

救急救命士は、医師からの指示やプロトコルに基づいて、アナフィラキシーショックを起こした傷病者に対してエピペンを投与できます。

これにより、症状の悪化を防ぎ、救命の可能性を高めます。

産婦人科・小児科・精神科範囲の処置も可能

救急救命士は、産婦人科、小児科、精神科領域の傷病者に対しても必要な処置を行うことが可能です。

例えば、妊婦の急変時には、分娩介助や新生児の蘇生処置を行うことがあります。

また、小児の傷病者に対しては、年齢に応じた適切な処置や、精神的なケアも求められます。

精神疾患を持つ方への対応では、状況判断を冷静に行い、安全に搬送できるよう努めます。

これらの処置は、患者さんの命を救い、回復を助けるために不可欠なものです。

救急救命士が出来ないこととは?

救急救命士が行う救急救命処置について、救急救命士法では明確な制限が設けられています。

具体的には、医師の具体的な指示がなければ、厚生労働省令で定められた救急救命処置を行うことはできません。

また、原則として救急救命士が業務を行える場所は、救急車の中、および病院等に到着した傷病者が入院するまでの間に限られています。

ただし、緊急時には例外もあり病院への搬送のため重度傷病者を救急車に乗せるまでの間には救急救命処置を行うことができます。

病院や診療所に勤務する救急救命士は、医師やその他の医療従事者との緊密な連携を促進するための研修を事前に受けることが、厚生労働省により義務付けられています。

救急救命士が活躍する場所は?

救急救命士の主な勤務先は、日本全国の消防署などの消防機関です。

多くの人が、医療関連の仕事であるため病院での勤務も可能だと考えがちですが、勤務先が消防機関であることには明確な理由があります。

これは、救急救命士が救急現場で活動する際、消防の組織体制の下で迅速かつ円滑な連携を図る必要があるためです。

現場での緊急対応や情報共有、資機材の運用など、消防機関ならではの環境が求められるからです。

しかし、救急救命士が活躍できる場所は消防機関だけではありません。

救命救急センターや自衛隊、警察、海上保安庁などでも、専門的な知識と技術を活かした救命活動に従事しています。

例えば、自衛隊では国内外の災害派遣や国際平和協力活動において、傷病者の救護に当たります。

また、警備会社や救急救命士養成施設である大学・専門学校でも活躍の場があります。

警備会社ではイベント会場や大規模施設での救護体制構築、教育機関では次世代の救急救命士の育成に携わるなど、その役割は多岐にわたります。

ただし、消防機関以外のこれらの勤務先は、全体的に求人数が少なく、非常に狭き門となっているのが現状です。

そのため、多くの救急救命士が消防機関に勤務し、救急の最前線で日夜活動していると言えるでしょう。

消防

救急救命士の主な勤務先は、全国各地の消防署などの消防機関です。

多くの救急救命士が消防署に配属され、消防隊員としての任務も兼務しています。

そのため、火災現場での救助活動や、災害発生時の初期対応にも携わることがあります。

救急出動がない時は、救急車の点検や資器材の確認、事務処理、訓練などを行っています。

また、地域の住民を対象とした救命講習会を開催し、心肺蘇生法や応急手当の指導を行うことも重要な業務の一つです。

このような活動を通して、地域全体の防災意識向上にも貢献しています。

大規模災害時の災害医療

大規模災害時において、救急救命士は緊急消防援助隊の一員として被災地へ派遣され、災害医療の最前線で活動します。

一般的な救急活動とは異なり、多数の傷病者が発生する状況下では医療資源が不足するため、救急救命士は患者の重症度や緊急度に応じて治療の優先順位を決める「トリアージ」を多く担います。

また、通信環境が悪く医師の指示が得られない場合でも、心肺機能停止状態の傷病者に対して救急救命処置を行うことがあります。

救急救命士は、災害医療チームの一員として平時から災害医療に関する知識やスキルを磨き、有事の際に迅速に対応できるよう備えています。

予防業務

救急救命士の活躍の場は、救急車内や消防署内にとどまりません。

地域の小中学校での指導や、行政が主催するイベントでの体験学習なども重要な活動です。

例えば、地域の小中学校に招かれた際は、児童や生徒に対して応急手当の重要性を指導します。

心肺蘇生法を実演し、誰もが理解しやすいように工夫を凝らしながら、実践的なスキルを伝授しているのです。

このような活動は、将来の救命の担い手を育成するだけでなく、地域全体の防災意識向上にも貢献しています。

また、市区町村などの行政機関から依頼を受け、救急救命士の仕事を体験できるイベントで指導を行うこともあります。

これらのイベントでは、小中学校での指導内容と同様に応急手当の指導が中心ですが、自治体によっては、実際に救急車を用いて、日々の業務を体験できるようなコースを設定している場合もあります。

これにより、参加者は救急救命士の仕事の現場をより具体的にイメージし、命を救う仕事の尊さを実感できる貴重な機会を得ています。

自衛隊・海上保安庁

自衛隊や海上保安庁においても、救急救命士は重要な役割を担っています。

自衛隊では、災害派遣や海外での活動において、負傷者や傷病者に対する応急処置や救命処置を行います。

特に、大規模災害時には、医療体制が不十分な地域での活動も多く、救急救命士の専門知識と技術が不可欠です。

海上保安庁では、海難事故や船舶内での急病発生時に、救助活動と連携して救命処置を行います。

洋上という特殊な環境下で、限られた医療資源の中で最善の処置を行うことが求められます。

どちらの組織においても、過酷な環境や緊急性の高い状況での判断力と対応力が重要となります。

医療機関(院内救命士)

近年、病院内で働く「院内救命士」という働き方が注目されています。

院内救命士は、病院内で発生した急変時に、医師や看護師と連携し、迅速な救命処置を行う専門職です。

主に、救急外来や集中治療室などで活躍し、心肺蘇生や薬剤投与、気道確保などの特定行為を実施します。

一般的な救急救命士は病院外での救急活動が中心ですが、院内救命士は病院内での医療チームの一員として、高度な医療知識と技術を活かし、患者さんの命を救う重要な役割を担っています。

これにより、救急搬送後の初期治療の迅速化や、院内での急変対応の質の向上に貢献しています。

専門学校などの教育機関

救急救命士の養成施設である専門学校や大学も活躍の場の一つです。

ここでは、未来の救急救命士を育成するために、指導者として専門知識や技術を教える役割を担います。

教育機関での業務は、座学だけでなく実習指導も含まれ、学生が実践的なスキルを習得できるようサポートします。

また、最新の救急医療情報や技術を研究し、教育内容に反映させることも重要な仕事です。

民間救急

「民間救急」とは、民間の会社が運営している患者さんのための送迎サービスのことです。

たとえば、こんなときに使われます。

①病院から別の病院へ移動するとき

②入院や退院のときに、体調が不安で普通の車では行けないとき

③車いすやストレッチャーが必要なとき

民間救急は、119番で呼ぶ救急車とは違って、緊急じゃないときに使うサービスです。

予約が必要で、有料ですが、患者さんの状態に合わせてやさしく、安全に運んでくれるのが特徴です。

大規模イベントでの緊急事態に備えて

大規模イベントでは、多くの人が集まるため、不測の事態に備えた救護体制が不可欠です。

救急救命士は、これらのイベントで緊急事態が発生した際に、その場で救命処置を行う重要な役割を担っています。

具体的には、参加者の体調急変や事故による負傷などに対し、医師の指示のもとで特定行為を含む医療行為を実施し、救急車の到着まで適切な対応をすることで、患者さんの命を救うことに貢献しています。

スタジアムやコンサート会場、マラソン大会など、幅広いイベントでその専門知識とスキルが求められています。

工場や大規模施設での救護室

工場や大規模施設にも救護室が設けられていることがあります。

これらの施設では、万が一の事態に備えて救急救命士が常駐し、初期対応を行います。

例えば、工場で従業員が事故に遭ったり、大規模施設で来場者が体調を崩したりした場合、救急救命士は迅速な応急処置を施し、必要に応じて医療機関への搬送手配を行います。

これは、働く人々や施設利用者の安全を守る上で非常に重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

救急救命士のやりがいとは?

救急救命士の仕事の大きなやりがいは、現場で人命を救うという強い使命を果たせる点にあります。

過酷な状況下でも、傷病者の命を救うという責任感が心の支えとなり、職務を遂行する原動力となります。

また、病院へ搬送した後も、医師や看護師との密な連携によって、傷病者に最適な処置を提供し続けることで、その命を守り、家族の安心につなげられる喜びを感じられます。

目の前の命を救うという行動が、誰かの希望となる瞬間に立ち会えることが、救急救命士にとって何よりのやりがいとなるでしょう。

救急救命士になるには?

救急救命士になるためには、国家資格の取得が必須です。

この資格を得るには、専門学校や大学などの養成学校を卒業する方法と、消防官として実務経験を積んでから国家試験を受ける方法があります。

それぞれのルートで受験資格が得られるため、ご自身に合った方法を選ぶことが重要です。

試験内容は医学概論から救急症候・病態生理学、疾病救急医学、外傷救急医学、処置各論まで多岐にわたります。

救急救命士の国家資格について

救急救命士として活躍するには、国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を取得する必要があります。

この国家資格について、詳しく見ていきましょう。

救急救命士国家試験は年に一度、毎年3月の第2日曜日に北海道、東京、愛知、大阪、福岡の5会場で実施されています。

試験はマークシート形式の筆記試験のみで、一般問題と状況設定問題から構成されます。

一般問題は教科書内の知識を問う内容で、状況設定問題は症例に基づいて現場での対応能力を問う問題が出題され、配点が高いのが特徴です。

合格基準は、必修問題で80%以上、通常問題で60%以上の得点が必要とされています。

近年、合格率は85%以上と高い水準で推移していますが、これは受験者のほとんどが専門の養成課程でしっかりと学んだ方であるため、難易度が低いわけではない点に注意が必要です。

救急救命士の国家試験受験資格を得るには?

救急救命士の国家試験を受験するためには、主に二つの方法があります。

一つは、救急救命士の養成課程が設けられている大学や専門学校で、必要なカリキュラムを修了することです。

これらの教育機関では、国家試験の合格に必要な専門知識と技術を習得できます。

もう一つの方法は、消防職員として採用された後に、一定の実務経験を積むルートです。

具体的には、消防職員として5年以上の救急業務経験、または2,000時間以上の救急活動経験に加え、救急救命士養成所で6か月以上の講習を受講することで、国家試験の受験資格が得られます。

しかし、消防職員から目指す場合は、自治体の予算状況や内部選抜試験を経る必要があるため、希望者全員が養成所に派遣されるわけではありません。

専門学校や大学などの養成学校を卒業する

救急救命士の国家試験を受けるためには、厚生労働大臣が指定する養成施設である専門学校や大学で、救急救命士に必要な専門知識と技能を習得する必要があります。

これらの学校で定められた課程を修了し、卒業することで、国家試験の受験資格が与えられます。

養成学校のカリキュラムは、基礎医学から専門科目にわたり、実践的な実習も含まれており、救急現場で必要となる高度な判断力と技術を養うことを目的としています。

消防官として実務経験を積み、国家試験を受ける

消防官として5年以上の実務経験を積み、救急業務を2,000時間以上経験することによって、国家試験の受験資格が得られます。

具体的には、この実務経験を積んだ後、養成所で6ヶ月以上の講習を修了することが必要です。

国家試験に合格することで、救急救命士として活動できる資格を正式に取得できます。

救急救命士国家試験の試験内容は?

救急救命士の国家試験は筆記形式で実施され、救急救命士として必要な知識と技能が評価されます。

問題は必修問題、一般問題、そして救急現場を想定した状況設定問題で構成されています。

特に必修問題では80%以上の正答率が、その他の問題では60%以上の正答率が必要となります。

試験科目には、医学概論、救急症候・病態生理学、疾病救急医学、外傷救急医学、処置各論などがあり、これら広範な科目から問題が出題されます。

これらの科目を通じて、傷病者に対する適切な処置を行うために必要な知識が問われます。

医学概論

救急救命士国家試験では、「基礎医学」や「救急医学概論」といった科目が設けられています。

これらの科目を学ぶことで、人体の構造や機能、病気の原因、薬の作用に関する基礎知識を習得できます。

また、医療倫理や法規に関する知識も「救急医学概論」に含まれており、これらは救急救命士が緊急時に適切な判断を下し、必要な処置を安全かつ効果的に行うための基盤となります。

この広範な知識は、傷病者の状況を正確に把握し、質の高い救急活動を展開するために不可欠です。

救急症候・病態生理学

救急症候・病態生理学は、救急救命士国家試験の筆記試験科目の一つです。

この科目では、さまざまな救急症候や病態生理について深く理解しているかが問われます。

傷病者が示す症状から、どのような病気や外傷が考えられるのか、その病態がどのように進行するのかを判断するための知識が求められます。

例えば、心臓発作や脳卒中、アナフィラキシーショックといった具体的な症例における症状と、身体内部で起こっている変化を正確に把握し、適切な処置に繋げるための重要な基礎となります。

疾病救急医学

疾病救急医学では、疾病の種類やその症状、病態生理学について学びます。

さらに、それらの疾病に対する救急処置に関する知識や技術も習得します。

これは、救急現場において、傷病者の状態を正確に判断し、適切な処置を行うために不可欠な知識となります。

多岐にわたる疾病に対応できるよう、幅広い医学知識が求められる分野です。

外傷救急医学

外傷救急医学では、交通事故や転落、労災事故などで負った怪我に対応する知識が問われます。

具体的には、骨折や脱臼、やけど、脊髄損傷など、多岐にわたる外傷の種類とその処置方法に関する専門的な知識が必要です。

また、止血や固定、搬送時の注意点など、現場での迅速かつ適切な対応が求められる内容が出題されます。

傷病者の状態を正確に把握し、重症度を判断するためのスキルも重要です。

処置各論

処置各論では、救急救命士が行う具体的な医療処置について問われます。

心肺蘇生法、止血、骨折の固定など、傷病者の状況に応じて適切な処置を選択し、迅速かつ正確に実施する能力が求められます。

また、医薬品の知識やその投与方法についても理解しておく必要があります。臨床現場での実践的な知識と判断力が問われる重要な科目です。

救急救命士国家試験の難易度は?

養成学校で必要なカリキュラムを修了すると、国家試験の受験資格が得られます。

2024年(第47回)の救急救命士国家試験の合格率は94.2%でした。これは他の医療系国家試験と比較しても高い合格率です。

合格率の高さは、養成課程でしっかりと知識と技術を習得できるカリキュラムが組まれていることと、実習を通して実践的なスキルを磨く機会が多く提供されているためと考えられます。

ただし、合格率が高いとはいえ、国家試験であることに変わりはありません。

確実な合格を目指すためには、日々の学習を怠らず、地道な努力を続けることが重要です。

救急救命士に向いている人って?

救急救命士は、医療に関する幅広い知識を持ち、常に新しい知識を習得しようとする向上心のある方に向いています。

人の命を預かる責任重大な仕事のため、緊急性の高い現場で迅速かつ的確な処置を行うには、瞬時に状況を判断し冷静に対応できる精神力が必要です。

また、24時間体制の勤務に対応できる体力も求められます。

これらの要素に加え、チームで協力して業務を行うためのコミュニケーション能力も重要な資質と言えるでしょう。

人を助けたいという強い想いがある方

救急救命士は、人命に関わる緊急事態に際し、迅速かつ的確な処置を行うことが求められる職業です。

患者様の命を救うという強い使命感を持ち、困難な状況に直面しても、勇気を持って立ち向かえる方は、この仕事に非常に適しています。

病気や怪我で苦しむ人々を助けたいという揺るぎない気持ちが、救急救命士としての活動を支える原動力となります。

体力・継続力がある方

救急救命士の仕事は、体力的、精神的に大きな負担を伴うのが特徴です。

傷病者の搬送や長時間にわたる救助活動、そして応急処置など、身体能力が求められる場面が多々あります。

例えば、救急車内の限られた空間での作業や、重症患者の搬送といった場面では、特に高い体力が要求されます。

そのため、日頃から自身の健康管理に努め、心身ともに良好な状態を維持することが重要です。

また、過酷な現場で働き続けるためには、体力だけでなく、精神的な強さや継続力も不可欠です。

どんな状況下でも冷静でいられる方

救急救命士は、緊迫した救急現場で常に冷静沈着な対応が求められます。

重篤な傷病者やその家族が混乱する状況下でも、的確な知識に基づいた判断を迅速に行うことが、命を救うことに繋がります。

適切な医療機器を使用することや、取るべき処置を瞬時に見極めることが重要であり、いかなる状況でも冷静さを保ち、最善の行動をすることが不可欠です。

救急救命士と看護師の資格の違いとは?

救急救命士と看護師は、どちらも人命救助に携わる重要な専門職ですが、資格や業務範囲に違いがあります。

厚生労働省が管轄する国家試験をクリアすることで取得できる国家資格である点は共通していますが、それぞれ異なる法律に基づいて資格が定められています。

救急救命士は救急救命士法、看護師は保健師助産師看護師法により、その業務範囲が規定されているのです。

そのため、救急救命士と看護師は、それぞれの専門性に応じて異なる役割を担っているといえます。

救急救命士と看護師が行える医療行為の違いとは?

救急救命士と看護師は、どちらも命を救うことに貢献する重要な医療従事者ですが、それぞれが行える医療行為には明確な違いがあります。

救急救命士は、主に救急現場や搬送中に緊急性の高い処置を施すスペシャリストです。

心肺停止状態の傷病者への特定行為など、生命維持に直結する医療行為を行います。

一方、看護師は、医療機関内で患者さんの状態に応じた幅広い看護ケアを提供するのが主な役割です。

点滴や採血といった医療行為のほか、患者さんの精神的なサポートや生活援助も行います。

この違いは、それぞれの資格が想定する活躍の場と提供する医療サービスの性質に起因しています。

救急救命士と看護師の活躍の場の違いとは?

救急救命士と看護師はどちらも医療系の職種ですが、活躍の場については明確な違いがあります。

救急救命士の主な活躍の場は、主に消防機関の救急隊です。

一方、看護師は病院、診療所、訪問看護ステーション、介護施設など、多岐にわたる場所で活躍しています。

この違いは、それぞれの資格が持つ役割と業務範囲に起因しています。

救急救命士は現場での応急処置に特化しているのに対し、看護師は患者さんの回復を支援する幅広いケアを担当します。

救急救命士と看護師の年収の違いとは?

救急救命士と看護師の年収には違いが見られます。

救急救命士の平均年収は、地方公務員として消防署に勤務する場合、約635万円が目安とされています。

ただし、勤務する自治体や階級によって差があります。

民間企業で働く救急救命士の年収は、おおよそ350万円から450万円程度が目安です。夜勤や待機の有無、業務の専門性によっても収入は変動します。

一方、看護師の平均年収は約519万円です。

看護師の年収は、年齢、地域、職場の規模、夜勤の有無などによって大きく異なります。

特に夜勤手当は看護師の収入に大きく影響し、平均して毎月の給料のうち3.5万円から5.5万円程度を夜勤で得ているとされています。

救急救命士と看護師は、それぞれ異なる給与体系と働き方を持つため、年収に違いが生じるのです。

救急救命士の現状と課題について

救急救命士の現状としては、少子高齢化の進展に伴い、救急搬送件数と搬送時間の増加が顕著になっています。

特に高齢者の急病や転倒などによる出動が増加しており、救急車の効率的な運用が課題となっています。

また、現場での救急救命士が行える医療行為の範囲拡大も継続的な課題です。

近年は特定行為の範囲が拡大されてきましたが、より質の高い救急医療を提供するためには、さらなる処置範囲の拡大や、それに見合った高度な知識と技術の習得が求められています。

これには、継続的な研修や教育体制の強化が不可欠です。

出動件数と救急搬送時間の増加

近年の日本では、救急車の出動件数が過去最多を更新し、救急搬送の所要時間も延伸傾向にあります。

これは、高齢化の進展に伴う救急需要の増加が主な要因です。

特にこの5年で救急現場への到着時間と病院への収容時間の全国平均が顕著に増加しており、迅速な救急活動がより困難になっています。

この課題に対応するため、総務省消防庁は、#7119の救急安心センター事業などを通じて、救急車の適正利用を呼びかけるとともに、緊急性の高い傷病者への迅速な対応を目指しています。

救急救命士の処置範囲拡大の為に

救急救命士が実施できる医療行為の範囲は年々拡大しており、その処置範囲のさらなる拡大は、救急医療体制の強化において重要な課題です。

特定行為を安全かつ効果的に行うためには、メディカルコントロール体制を担う医療機関との密接な連携が不可欠です。

救急救命士が現場で適切な行為を迅速に提供できるよう、今後も医療機関との連携を強化し、継続的な教育と訓練を通じて、質の高い救急救命処置を提供できる体制を構築していくことが求められます。

救急救命士の将来性

救急救命士の将来性は、高齢化社会の進展や大規模災害への対応ニーズの高まり、そして救命処置技術の進化により、安定しており、今後も必要とされる可能性が高い職業です。

救急車の出動件数は年々増加傾向にあり、2022年には722万件を超えました。

特に、65歳以上の高齢者の搬送が全体の約6割を占めており、今後もこの傾向は続くと予想されています。

これにより、救急救命士の需要はさらに高まるでしょう。

また、東日本大震災のような大規模災害では、医療資源が不足するため、救急救命士がトリアージなどの重要な役割を担います。

このため、災害発生時における救急救命士の専門性は不可欠です。

さらに、救急救命処置の範囲も拡大されており、医師の指示に基づく特定行為が可能になるなど、より高度な医療を提供できるスペシャリストとして期待されています。

病院内での救急救命士の活躍も進んでおり、医師や看護師の業務負担軽減にも貢献しています。

これらの要因から、救急救命士は今後も社会に不可欠な存在として、その重要性が増していくと考えられます。

高齢化社会による需要増

近年、日本は世界でも類を見ない速さで高齢化が進んでおり、それに伴い医療や介護のニーズが大きく増加しています。

特に、高齢者の急病や事故は増加傾向にあり、救急車を必要とする場面が多くなることで、救急救命士の需要は今後も高まることが予測されます。

この高齢化社会は、救急救命士の活躍の場を広げ、さらなる専門性の向上が求められる重要な課題であると言えるでしょう。

災害対応と非常時のニーズ

日本は自然災害が多く、地震や台風、集中豪雨など様々な災害に見舞われる可能性があります。

大規模災害が発生すると、多くの負傷者が発生し、通常の医療体制では対応が困難となることが少なくありません。

このような非常時において、救急救命士は災害医療チームの一員として重要な役割を担います。

被災地での初期治療やトリアージ、重症患者の搬送など、刻一刻と変化する状況下で適切な判断と処置が求められるため、その専門性は極めて重要です。

地域医療の強化や災害拠点病院との連携が進む中で、救急救命士の活躍の場はさらに広がり、専門的な役割がより一層期待されています。

高度救命処置技術の進化

救急救命士に求められる高度救命処置技術は、近年大きく進化しています。

心肺蘇生や気道確保といった基本的な処置だけでなく、薬剤投与や特定行為など、より専門的な知識と技術、そして実践的なスキルが必須となっています。

この技術の進化は、救命率の向上に大きく貢献しており、今後もその重要性は増していくと考えられています。

地域医療との連携強化

近年、地域医療の充実が求められる中で、救急救命士の役割は病院内にとどまらず、地域社会へと拡大しています。

在宅医療や地域での予防活動、訪問診療などとの連携が強化されることで、救急救命士の仕事の幅が広がり、問診を含めたより深い関わりが期待されます。

このように、地域医療との連携を深めることで、救急救命士の需要は今後さらに増加していくと考えられます。

まとめ~救急救命士とは?~

救急救命士は、厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示のもとで救急救命処置を行う専門職です。

主な業務は、救急車内や災害現場などで、傷病者が病院に搬送されるまでの間や、病院に到着し入院するまでの間に、症状の悪化を防ぎ生命の危険を避けるための初期対応を行うことです。

具体的には、止血処置や脈拍の測定といった一般的な医療活動に加え、心臓や呼吸が停止している傷病者に対して、医師の具体的な指示を受けて、特定行為と呼ばれる医療行為を実施します。

特定行為には、医療器具を用いた気道確保、心肺機能停止状態の患者への輸液、心臓機能停止状態の患者への薬剤投与などが含まれます。

また、病院到着後は、傷病者を病院の担当者に引き継ぎ、応急処置の内容などを医師に報告する重要な役割も担っています。

救急救命士は、消防機関に所属している場合が多いですが、近年では病院やドクターカー、ドクターヘリでの診療補助など、活躍の場が広がりつつあります。

消防署内では事務作業や、地域の小中学校・行政機関などで応急手当の指導を行うこともあり、多岐にわたる業務を通じて人々の生命を守る「人命救助のスペシャリスト」と言えるでしょう。

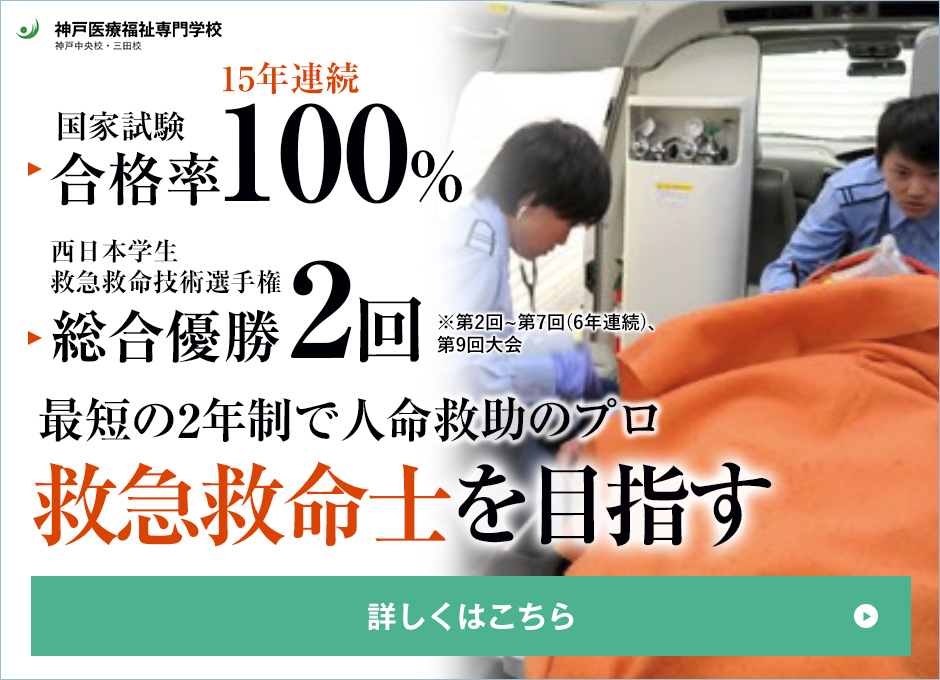

救急救命士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?

神戸医療福祉専門学校の救急救命士科では、国家試験の合格率は、15年連続で100%!(※2009〜2023年度実績)

最短の2年制で人命救助のプロを目指す! 2年間という限られた期間で、消防や救急救命の現場に即戦力となる技術力が身に付けることができます。

国家試験対策は1年次から実施され、習熟度別に学習をサポート、学生一人ひとりの状況を把握し、国家試験対策担当の教員との情報共有を徹底し、学生が主体的に取り組めます。

ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや救急救命士の詳細情報をご覧ください。

また、救急救命士科の学科の詳細を知りたい方は「救急救命士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。

卒業生の声

「神戸医療でのシミュレーション実習のおかげで実践力が身につき、どんな現場にも柔軟に対応できている」(兵庫県立播磨南高等学校出身)

「現場をリアルに想定したシミュレーション実習を数多くこなせたことが、とても役立っている」(兵庫県立北条高等学校出身)

「学校で学んだシーンに遭遇する場面もある」(鳥取県立八頭高等学校出身)

「採用後は即戦力の隊員として隊長指揮下に入りました。」(愛媛県立今治工業高等学校出身)

ご興味がある方はぜひ以下のリンクより学校の詳細をご覧ください!