「もう話してもおかしくないはずなのに言葉数が少ないのでは?」

「周りの子と比べて会話がつたないかもしれない……」

など、お子さんの言葉の発達に対して不安を感じている方に対して、言葉が遅い子の特徴や原因、家族ができることなどをわかりやすく解説していきます。

お子さんの傾向を理解して向き合っていけるよう、ぜひ参考にしてみてくださいね。

目次

言葉が遅い子の特徴とは?

言葉の発達が遅い子では、

- 自分から言葉を話そうとしない

- 3歳を過ぎても話す言葉がカタコトばかり

などの特徴が主によく見られます。

成長のペースは個人差が大きいものですが、言葉の遅れが心配な場合はここから解説していく内容を見ながら、自分の子どもが当てはまっているかどうかチェックしてみましょう。

まずは年齢ごとの言葉の発達目安を知ろう

言葉の発達が遅れていると思っていても、意外と成長に見合った発達であるということもあります。

まずは言葉の発達目安を年齢ごとに改めてチェックしていきましょう。

6ヵ月前後

- 「アー」「ウー」などの言葉を発する

- 上下の唇を使った「バッブ」「プップー」などの言葉を発する

- 人に話しかけるような声を出すことがある

〜2歳

- 言葉のマネっこをするようになる

- 「パパ」「ママ」「ワンワン」「ブーブー」など意味のある言葉が使えるようになる

- 言葉にならない子でも「パパどこ?」などというと理解して指をさすなどする

〜3歳

- ものの名前に興味を持ち「これなに?」などと質問するようになる

- 「まんま、たべた」「ブーブー、きた」などの二語文を話すようになる

3歳以上

- 何にでも興味を持ち「どうして」「なぜ」などの疑問が増える

- 友達とのコミュニケーションができるようになる(ものの貸し借りなど)

- 4歳以上になるとおしゃべりが増え、今日の出来事などを話すようになる

言葉の発達が遅れる原因

言葉の発達が遅れる原因としては

- 単純性言語遅滞

- 内向的な性格から言葉数が少ない

- 言葉が理解できていない

- 言葉を発する機会を失っている

- 聴力に問題がある

- 発達障害や知的障害などの可能性

などが考えられます。それぞれについて詳しく見ていきましょう。

単純性言語遅滞

名前だけをみると難しく感じますが、これは”単なる言葉の遅れ”のこと。言葉が遅れていること以外(聴力や知力)の問題がない場合は単純性言語遅滞に当てはまることが多いです。

この場合、2〜3歳にかけて急激に言葉が発達してきます。

内向的な性格から言葉数が少ない

子どもの性格が内向的であることから自分をアピールする意志が少なく、必然的に言葉数も少なくなることがあります。

周囲の言っていることを理解できているようであれば心配ありません。

言葉を発する機会を失っている

子どもが何か言葉を発しようとしたときに、家族や周囲の大人が先回りで行動をすることで発言の機会を奪ってしまっていることがあります。

子どもは会話をしたり聞いたりすることで言葉を覚えていくので、何も言わなくてもやりたいことができてしまう環境では、言葉の遅れにつながるでしょう。

言葉が理解できていない

その単語が何を指しているのかを理解できていないと、子どもが自分から言葉を発することはありません。

名前を呼んだら反応するか、「ママ」「車」などの言葉を言うと目線がそこにいくかなどを確認して、言葉の理解度を確かめてみましょう。

聴力に問題がある

そもそも言葉が聞こえていないことから言葉を発することができないという可能性もあります。

名前を呼んだり、音を鳴らしたりと、外部からの働きかけに反応するかどうかを確認してみましょう。反応がある場合は、別の原因が可能性として考えられます。

発達障害や知的障害などの可能性も

3歳を過ぎても言葉が出ない場合は、脳に何らかの問題があり、発達障害や知的障害がある可能性があります。

発達障害では、自閉症、アスペルガー症候群、ADHDなどが代表的です。

言葉の発達が遅い以外にも、こだわりが強く思い通りにいかないと騒ぐ、目が合わない、同じことを繰り返す、などの行動がある場合は、発達障害や知的障害の可能性が高いでしょう。

定期検診の際に先生に相談したり、専門機関で検査を行なったりすることをおすすめします。

また、正常な言語発達を遂げつつあったのに、突然言語機能が失われた場合は、脳の損傷などによる失語症がその原因として疑われます。

言葉の発達を促すために家族ができること

子どもの言葉の発達は、家族や周囲の大人の意識で変わってきます。

- たくさん会話をする

- 最後まで話を聞いてあげる

- 言葉を使った遊びを取り入れる

- 子どもの身振りを言葉にする

- 間違いを指摘しない

などを日頃から意識して取り組んでいくことで語彙力が高まり、これまでより言葉数が多くなってくることも期待できます。

具体的な方法について見ていきましょう。

たくさん会話をする

言葉の発達を促す上で意識したい基本のポイントが、とにかくたくさん会話をすること。言葉のインプットとアウトプットの機会を少しでも増やしましょう。

子どもと話すときは、

- 子どもが注目しているものに興味を持って話す

- 子どもとできるだけ同じ目線に立って話す

この2点を特に意識して話してみるといいですよ。

YouTubeやテレビなどのメディアを見ているときも、できるだけ積極的に会話しながら見るのがおすすめです。

最後まで話を聞いてあげる

子どものつたない言葉や話を聞いていると、つい途中で話を整理したくなってしまいがちですが、ぐっと堪えて最後まで話を聞いてあげましょう。

一生懸命考えて言葉を口に出すことが会話の練習になります。

言葉を使った遊びを取り入れる

絵本を読む、指差し遊びをするなど、言葉を使う遊びをたくさん取り入れましょう。おままごとやごっこ遊びも、会話をするので言葉を覚えるのにとても適しています。

子どもの身振りを言葉にする

ふと見つけて指を差した興味のあるものに対して「電車だね」「猫だね」など言葉にして、復唱を促してみましょう。

復唱ができなくても何度も繰り返して言ってあげることが大切です。

ものと名前の関係を理解しながら、自分が言葉を発する練習になります。

間違いを指摘しない

文字数の多い単語や、子供にとって発音が難しい言葉は、はじめのうちはうまくいえないもの。

指摘して正しい言葉を教えてあげたいところですが、指摘されることがストレスになって言葉を発することが少なくなるかもしれません。

成長するにつれて正しい言葉を自然に話せるようになるため、あまり敏感になりすぎずに受け止めてあげることがよいでしょう。

このように、家族の関わり方は言葉の発達に大きな影響を与えます。

以下の記事でも、日常生活にすぐに取り入れられる言葉のトレーニングを紹介していますのでぜひ参考にしてください。

言葉の遅れが気になる子への「療育」とは?

子どもの発達には個人差があるため、言葉が遅いからといって必ず何か問題があるとは限りません。

しかし、聴覚障害や発達障害などによって言葉の遅れやコミュニケーションの問題が発生している可能性がある場合は、医療と教育を掛け合わせた「療育」を受けることになります。

「療育」とは、一人ひとりの発達や障害特性に応じたサポートにより、子どもの生きづらさを解消するための支援です。

言葉やコミュニケーションの分野に関しては、その専門家である言語聴覚士によって、話し言葉の理解や表現、コミュニケーションの発達を促すリハビリが行われます。

言葉の遅れによる療育は、市町村で行われる1歳6ヵ月健診または3歳児健診をきっかけに開始することが多くなっています。

まとめ

この記事では、言葉が遅い子の特徴や原因についてまとめました。

日頃からとにかく積極的にコミュニケーションを取り、言葉を聞かせること、言葉を口にする機会を作ることが大切です。

成長のスピードは十人十色。周りの子と比べて少し遅れている場合でもあまり焦らずに、今できることに取り組んでいきましょう。

言語聴覚士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?

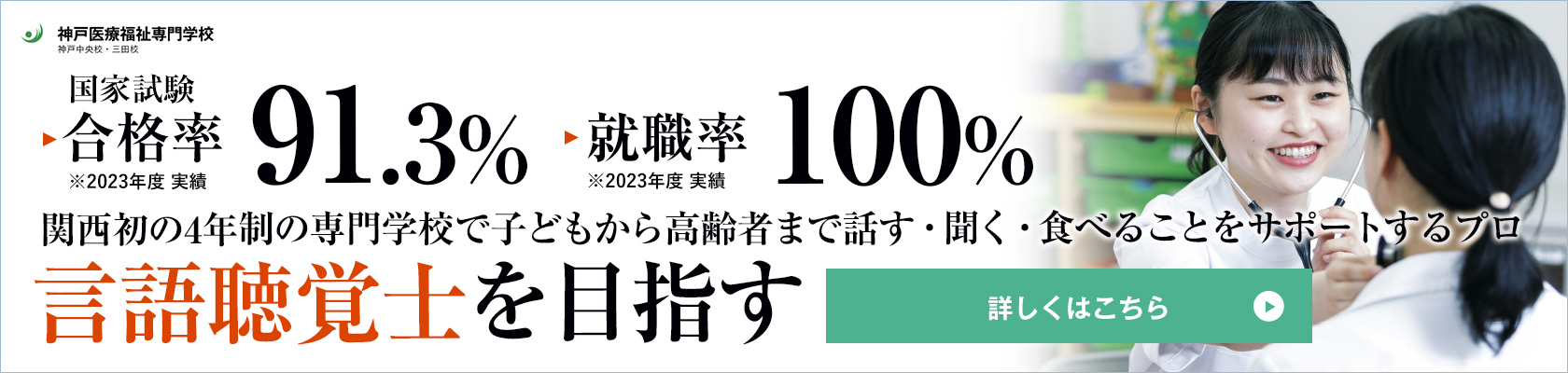

神戸医療福祉専門学校の言語聴覚士科では、開校以来の国家試験の合格率は、91.3%!

高い合格率に裏付けられ、希望者の就職率も100%に達しています。(※2022年度実績)

4年間で計画的に国家試験対策ができるようカリキュラムを組んでおり、無理なく資格取得をめざせます。

学年ごとの学習到達度に合わせた弱点科目の分析など、ひとりひとりの学びをきめ細かくサポートしています。

また卒業時には「大学卒業者と同等の学力を有する」として「高度専門士」の称号が附与されます。

4年制ならではの豊富な実習と基礎から段階的に学べるカリキュラムで、コミュニケーションの大切さや、その重要性を見つけ出せるような指導が受けられます。

ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや言語聴覚士科の詳細情報をご覧ください。

また、言語聴覚士科の学科の詳細を知りたい方は「言語聴覚士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。

卒業生の声

「患者さん一人ひとりに合った提案ができるよう、これからもチャレンジを続けていきたい」(2018年度卒業)

「担当したお子さんが少しずつ上手く話せるようになり、その場面をご家族とも一緒に共有できてとてもやりがいを感じた」(2018年度卒業)

ご興味がある方はぜひ以下のリンクより学校の詳細をご覧ください!

監修・運営者情報

| 監修・運営者 | <神戸医療福祉専門学校 三田校> 理学・作業・言語・救急・義肢 |

|---|---|

| 住所 | 〒669-1313 兵庫県三田市福島501-85 |

| お問い合わせ | 0120-511-294 |

| 詳しくはこちら | https://www.kmw.ac.jp/ |