作業療法士は、リハビリテーションの現場には欠かせない職業の一つです。

病気や事故などで身体に障害を持った患者や、身体機能が低下した患者さんの状態を正確に評価し、心身の機能回復を目指した治療・リハビリテーションを行います。

しかし具体的には一体どのような場所で、どのような人にリハビリテーションを行っているのかわからない方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、作業療法士の仕事内容や理学療法士との違いについて詳しくご紹介します。

目次

作業療法士(OT)とは?主に障がい者を支援する仕事

作業療法士(Occupational Therapist:OT)とは、からだとこころのリハビリテーションを行う職業です。

病気や怪我、加齢などで身体に障がいがある人や、統合失調症やうつ病などの心の病気や精神障がいを持つ人に対して、「作業」を通じたリハビリテーションを提供します。

作業療法士の仕事内容①リハビリテーション

作業療法士の仕事内容は主に「身体のリハビリテーション」「精神のリハビリテーション」「発達期(子ども)のリハビリテーション」「老年期のリハビリテーション」の4つにわけることができます。

身体のリハビリテーション

身体のリハビリテーションでは、病気や怪我、加齢などで身体に障がいがある人に対して、関節を動かす、筋肉の発達を目的とした訓練を行うなどして、身体機能を向上させます。

作業療法士が担当するのは食事やお風呂、着替えなど普段の生活で行うような日常動作です。

「お箸を使う」「浴室のドアを開け閉めする」「服を脱ぐ」など、普段は誰もが無意識に行っている動作でも、障がいなど何らかの原因でできなくなることがあります。

そんな健康なときには気にしないであろう一連の動作を一つひとつ紐解いていき、苦手な動作を確かめ、なるべく自分でできるよう訓練するのが作業療法士の仕事です。

精神のリハビリテーション

精神の分野では、統合失調症やうつ病などの心の病気や精神障がいなどが理由で、日常・社会生活を送ることが難しい人に対して、「作業」を通じたこころのリハビリテーションを行います。

ここでいう作業とは、料理や洗濯などの家事や、将棋、書道、園芸、木工、裁縫、体操などのことです。

作業療法士はこういった作業活動を通じて、生活の見直しや自信をつけるためのサポートを行い、その人が抱えている生きづらさを改善します。

発達期(子ども)のリハビリテーション

発達障がいのある子どもに対して、日常動作や社会生活技能、運動などの発達を促すようにサポートするのも作業療法士の仕事です。

乳幼児ならハイハイから物をつかむ動作、幼児期なら歩行や食事、着替えなどができるように訓練します。

リハビリテーションといっても子供が楽しめるような遊びを用いることが多く、身体を動かしながら道具の使い方などを教えることがほとんどです。

老年期のリハビリテーション

高齢者など老年期のリハビリテーションでは、加齢によって運動機能や認知機能が低下した人のサポートや自立した生活を支援します。

要介護度1以上の高齢者が生活する介護老人保健施設では、在宅復帰をめざした訓練を実施。

生涯にわたって施設で生活を送る入所者が多い特別養護老人ホームでは、現状できていることの維持や、機能低下の予防を目的としたリハビリを行うなど、働く施設や対象者によって、その人らしい生活が送れるようリハビリを行います。

作業療法士の仕事内容②機能や動作の訓練

作業療法士は、具体的には以下のような機能や動作の訓練を行います。

- 食事動作訓練

- 認知機能訓練

- 高次脳機能訓練

それぞれどのような内容で訓練するのか見ていきましょう。

食事動作訓練

食事動作訓練は「嚥下訓練」とも呼ばれ、嚥下障がいのある方に食べ物の咀嚼や飲み込みができるようにすることです。

なるべく自分の力で、そして自由に食べられるように、患者さんとコミュニケーションを図りながら訓練します。

嚥下障がいの訓練は広い視点から見ることが大切なので、言語聴覚士や理学療法士などの他職種とチームを組んで患者をサポートすることもあります。

認知機能訓練

認知機能とは五感を介した外部からの情報をもとに、現状を把握したり記憶をたどったりする機能です。

手指の動きや上肢筋力などの身体機能や、判断能力や集中力などの心理機能に対するリハビリテーションは、認知症を予防したり症状を遅らせるのに役立ちます。

またこれらの能力を維持することは、環境に大きな変化があったときでも適応できるという効果も期待できるのです。

高次脳機能訓練

高次脳機能障がいとは脳梗塞や脳出血など、脳に損傷のある病気のことです。

認知機能面の低下を引き起こしてしまうこともあるため、作業療法士は思考能力や判断能力、注意力などが低下しないよう細かい手芸やパズルを使用した訓練を行うことで、高次脳機能にアプローチします。

理学療法士の仕事内容との違い

作業療法士に似ているリハビリテーションの専門職としてはよく理学療法士があげられます。

からだとこころのリハビリテーションを担当する作業療法士に対して、理学療法士はからだのリハビリテーションの専門家です。

作業療法士のように家事や趣味などの「作業」を通じてQOL向上を目指すのではなく、身体動作のスペシャリストとして、主に歩行訓練などの運動療法や電気刺激などの物理療法を用いて運動機能や身体機能の向上を目指すという違いがあります。

からだのリハビリテーションに関しても、作業療法士が食事や着替え、お風呂などの応用動作を担当するのに対し、理学療法士は「座る」「立つ」「歩く」などの基本動作を担当するのが大きな違いです。

このように専門領域には違いがあるものの、作業療法士と理学療法士は身につけている医学的な知識やリハビリテーション技術など、近い部分が多いのも事実です。

これらのことから多くのリハビリテーションの現場では、作業療法士と理学療法士がお互いの専門分野をカバーし合いながら共に働いています。

作業療法士の仕事が向いている人

作業療法士になりたいけれど、自分に向いている職業なのか気になりますよね。

ここでは作業療法士の仕事内容から見て、向いている人の特徴をまとめました。

柔軟に対応できる

患者の症状や置かれた環境によって対応が変わります。

作業療法士は患者が意欲的にリハビリテーションに取り組んでもらうためにプログラムを用意しますが、一人ひとり違うのは当然のことです。

患者のモチベーションを上げるためにも、個性や好奇心などを見極めてそれぞれプログラムを組みます。

しかし患者も毎日同じ状態ではありません。前向きに挑戦できるプログラムを作るなど臨機応変に対応する能力が必要です。

コミュニケーション能力が高い

1対1でリハビリテーションすることもあり、患者と作業療法士の信頼関係が必要になります。

中にはコミュニケーションが取れない患者もいるため、「うまく対応できなかった」と仕事に対して落ち込むことがあるかもしれません。

大変な仕事ですが、サポートや支援で患者の改善が目に見えてわかるやりがいのある仕事です。

患者に対して改善してほしいという気持ちがあれば、作業療法士に向いているでしょう。

観察力が鋭い

患者一人ひとり抱えている悩みの問題が違います。目の前の患者をしっかり観察し、共感する気持ちを持たなくてはなりません。

患者の表情がいつもより暗かったり言葉数が少なかったりなど、些細なところにも気づいてあげることが大切です。

普段から仲の良い友達などがいつもと様子が違うことに気づける人であれば、作業療法士の素質がありますよ。

作業療法士と理学療法士の違い

作業療法士に類似している職業として、「理学療法士」があります。理学療法士も作業療法士と同じく、リハビリテーションの現場で活躍する仕事です。

作業療法士が身体的なリハビリと精神的なリハビリのどちらも行い、応用動作を担当するのに対して、理学療法士は物理的かつ運動的な方法によって身体機能の回復や、基本動作を担当しています。

そのため、作業療法士のように家事や趣味活動の動作を取り入れて日常生活の精度向上を目指すのではなく、単純運動によって主に体幹や運動機能のリハビリを行っていくのが理学療法士なのです。

このように専門領域に明確な違いがあるものの、作業療法士と理学療法士は身につけている医学的な知識やリハビリテーション技術など、近い部分が多いでしょう。

これらのことから、リハビリテーションの現場では、作業療法士と理学療法士がお互いの専門分野をカバーし合いながら共に仕事していく場合もあります。

作業療法士の勤務先・活躍の場について

作業療法士が活躍する場所は、医療機関だけではなく、保健・福祉施設や教育機関など、多岐に渡ります。

ここからは、身体障がい者をサポートする場所、精神障がい者をサポートする場所、発達期障がい者をサポートする場所、老年期障がい者をサポートする場所の4つにわけて、作業療法士の勤務先を紹介します。

身体障がい者をサポートする場所

病院

作業療法士の活躍の場として最も一般的なのが、病院です。

病院にはリハビリをするための部屋やスペースがあり、その場所で担当する患者さんのリハビリテーションを行います。

また、入院患者さんの病棟を回ってリハビリを行うことも仕事内容のうちの一つです。

病院でのリハビリテーションは、基本的に医師の指導のもとで行い、そのほか看護師や別のリハビリ専門職など、周囲の医療関係職と連携を取りながら業務にあたります。

リハビリテーションセンター

医療機関のなかには、リハビリすることに特化した「リハビリテーションセンター」というところもあります。

リハビリ専門の機関であるため、患者が活動できるスペースが広く、より有意義なリハビリテーションが行いやすいのが特徴です。

リハビリテーションセンターでは理学療法、作業療法、言語聴覚士が協働して患者をサポートします。

保健所

保健所とは、公的な医療機関であり、地域の公衆衛生や福祉の推進拠点となっている場所です。

保健所で主に行われているのは、病気予防の講演会や健康に関する相談などといった福祉関連の業務で、リハビリの教室などが開かれることも珍しくありません。

保健所に勤める場合には公務員試験に合格する必要がありますが、そのぶん将来的にも安定して働くことができます。

職業センター

職業センターでは、作業療法士が職業リハビリテーションに関わっていきます。

職業リハビリを行う施設には、「公共職業安定所(ハローワーク)」や「地域障がい者職業センター」などが挙げられます。

業務としては、職業に関しての指導や紹介だけではなく、就職後の助言や雇用主への助言などさまざまな形で就労支援を行います。

精神障がい者をサポートする場所

精神科病院

精神科病院では、精神疾患のある患者さんに接することになります。

主な精神疾患としては、うつ病、躁鬱病、統合失調症、神経症、心身症、パーソナル障がい、薬物・アルコール等の依存症、認知症、てんかんなどがあります。

精神的な負担の緩和や、作業プログラムによる訓練などを行うことで、患者さんの社会生活への復帰を目指します。

精神保健福祉センター

精神保健福祉センターは地域住民の精神的な健康を保持・改善するための施設です。

業務としては精神疾患や依存症など福祉に関する講演や研修、また精神保健福祉職に関わる人に向けた技術指導などを行なっています。

そのほか地域住民の相談窓口として、心の健康に関するさまざまな相談を受けることもあります。

発達期障がい者をサポートする場所

小児病院

作業療法士は小児リハビリテーションの分野でも活躍できる仕事です。

近年増えている周産期の医療施設が置かれている小児病院でも、作業療法士の需要があります。

発達期障がいのリハビリテーションにおいては、作業療法士は大人の場合とは異なる知識や技術が必要で、また子どもの成長や発達に寄り添う仕事でもあります。

児童福祉施設

医療機関ではなく、児童福祉施設で小児リハビリテーションに従事する作業療法士もいます。

小児リハビリの場合は、遊ぶことを通して日常生活を送るうえで必要な技能などの発達課題を教えることが多いです。

老年期障がい者をサポートする場所

介護老人保健施設

主にリハビリが必要な要介護の高齢者が入居するための施設である介護老人保健施設では、在宅復帰を目指したリハビリを行います。

高齢社会に差し掛かっている昨今、こういった高齢者施設での作業療法士のニーズ求人は増加傾向にあります。

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームとは、地方自治体や社会福祉法人が運営している公的な施設であり、要介護度の高い高齢者に対して、食事や入浴などの生活全般の介護を提供する施設です。

このため特別養護老人ホームで働く作業療法士は、在宅復帰を目指すというよりも、機能の維持や低下予防を目的としたリハビリを中心に行います。

訪問介護ステーション(訪問リハビリ)

訪問リハビリテーションを行う訪問介護ステーションにおいても作業療法士が活躍しています。

訪問介護では、作業療法士や理学療法士、言語聴覚士などのリハビリテーション職のほか、医師や看護師、薬剤師、介護士などさまざまな専門職が異なるタイミングで利用者さんに関わり、機能の回復を目指します。

作業療法士になるには国家資格が必要?

作業療法士になるためには、作業療法士国家試験に合格する必要があります。

そして作業療法士国家試験を受験するには、まず受験資格の取得が必要です。

受験資格は、文部科学大臣または都道府県知事が指定した大学や専門学校などの作業療法士養成施設で3年以上学ぶことで得られます。

作業療法士国家試験の合格率は

厚生労働省によると2023年2月19日に実施された「第58回作業療法士国家試験」の合格者は、5,719人のうち4,793人。

合格率は83.8%と比較的高い数字でした。2020年の合格率は80.53%であったため、前年よりもやや高い合格率といえます。

作業療法士を目指すなら専門学校がおすすめ

作業療法士の受験資格を取得するには、主に大学や短大、専門学校などに通学する必要がありますが、そのなかでも実践的な学びを重視するなら、専門学校への入学がおすすめです。

実際に作業療法を学ぶ演習や実習が豊富なほか、患者の立場を体験して同じ目線に立つカリキュラムなども多いため、現場で即戦力となる作業療法士が目指せます。

もちろん国家試験対策や就職サポートなども手厚いため、夢に向かって安心して勉強に集中できる環境が整っています。

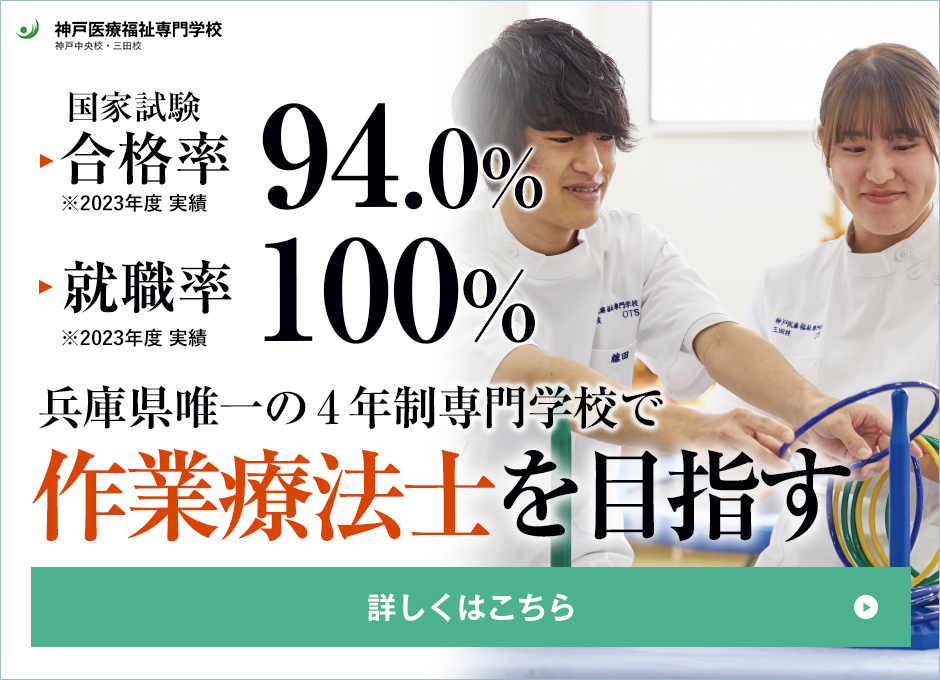

神戸医療福祉専門学校 作業療法士科は、兵庫県で唯一4年制の作業療法士が目指せる専門学校です。

4年間を通してじっくりと、患者さんの「からだ」と「生活」、そして「こころ」のリハビリテーションに関する知識と技術を習得。

実技・実習の時間が長く、医療現場や臨床現場での実習も多いため、いざ作業療法士として現場に出たときに必要な即戦力が身につきます。

医療や小児、福祉・介護分野などさまざまなフィールドで活躍する作業療法士を多く輩出しています。

作業療法士の将来性

なかには、「作業療法士になりたいけれど、将来的に需要があるのか心配…。」という人もいるかもしれませんね。

高齢者や障がい者は年々増加傾向にあるため、それとともに作業療法士をはじめとするリハビリテーション専門職のニーズは高まっています。

さらに近年、そのなかでも作業療法士の担う役割は大きくなりつつあり、将来的にも訪問作業療法や保健活動など幅広い活躍が期待されています。

特に高齢社会となった日本では、高齢者がなるべく自分のことは自分で、そして自由にできるよう周りの人々がサポートしなくてはなりません。

食事や入浴、着替えなどの日常動作のリハビリを担当する作業療法士は、そのために重要な役割を果たす職業です。

決まったマニュアルを淡々と進めるのではなく、常に新しいプランに取り組んでいく仕事内容なので、「終わりなきやりがいのある職業」といっても良いでしょう。

まとめ

からだとこころのリハビリを担当する作業療法士は、リハビリテーションの現場において大きな役割を果たす職業です。

専門分野が広いぶん活躍の場も広く、今後ますます社会にとって必要不可欠な存在となっていくでしょう。

「作業活動」を通じて、病気や怪我、加齢などで生きがいを失った人がその人らしく、なるべく自由に・自立した日常生活が送れるようサポートする。

そんな作業療法士という職業をあなたもめざしませんか?

作業療法士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?

神戸医療福祉専門学校の作業療法士科では、開校以来の国家試験の合格率は、94%! 高い合格率に裏付けられ、希望者の就職率も100%に達しています。(※2022年度実績)

兵庫県で唯一の4年制専門学校のため、作業療法士として働くのに必要な知識と技術をじっくりと段階的に身につけることが可能。

卒業生の就職先も老年期障害領域・身体障害領域・精神障害領域・発達障害領域などさまざまで、自分の活躍したいフィールドで輝ける作業療法士が目指せます。

ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや作業療法士科の詳細情報をご覧ください。 また、作業療法士科の学科の詳細を知りたい方は「作業療法士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。

卒業生の声

「チーム医療が徹底されていて、患者さん一人ひとりに質の高い医療を提供できることにひかれました。」(2018年度卒業)

「医療チームのなかで、患者さんの生活に寄り添う役割」(2016年度卒業)

「入学時から憧れていた児童や精神科領域へ進む」(2016年度卒業)

ご興味がある方はぜひ以下のリンクより学校の詳細をご覧ください!