聴覚障がいは人の声や周囲の音が聞こえない、または聞こえにくい「耳の障がい」のことをいい、全国で600万〜800万人いるといわれています。

聴覚障がい者はひとくくりにされがちですが、聞こえる程度の差が人によって違うのが特徴です。

日常生活で困るレベルの方や少しだけ聞こえにくいなど、個人によって差があるため、健常者が聴覚障がい者について理解を深めてコミュニケーションを図らなくてはなりません。

そこでこの記事では聴覚障がい者について、難聴の種類や聴覚障がいの程度、コミュニケーション方法などを紹介します。

目次

聴覚障がい者の難聴の種類

聴覚障がい者の難聴の種類は大きく分けて

- 治る可能性のある難聴

- 先天性難聴や中途失聴

があります。それぞれどのような障がいなのかを見ていきましょう。

治る可能性のある難聴

治る可能性のある難聴として挙げられるのが、左右の耳のどちらかが突然聞こえなくなる「突発性難聴」です。

現時点で原因は不明ですが40〜60代に多くみられ、ストレスや騒音が大きく関わっているといわれています。

聞こえにくさ程度は、全く聞こえない方もいれば高音だけ聞こえないという方もおり、個人差があるのが特徴です。

確実に治る方法はわかっていませんが、早期治療することで治る確率が上がり、発症してから1週間以内に治療すれば40%の方が完治するとわかっています。

参考突発性難聴について – e-ヘルスネット – 厚生労働省

ある日突然起こる、突発性難聴とは?症状や原因、受診の目安を解説

先天性難聴や中途失聴

聴覚障がい者の中には

- 先天性難聴

- 中途失聴

の方もいらっしゃいます。ここではそれぞれの症状や違いを解説します。

先天性難聴

先天性難聴とは「生まれつき難聴を持っている聴覚障がい者」のことをいいます。

主な原因としては遺伝子の異常や風疹、母親が妊娠中にトキソプラズマという原虫による感染症になってしまったなどです。

新生児のうち1000人に1〜2人の割合で、両耳が難聴になっていることが明らかになっています。

新生児だと耳が聞こえているかの判断ができないため、ある程度成長してから言葉が出てこないなどの症状から発覚する事例が多くあったのです。

しかし近年は「新生児聴覚スクリーニング検査」が行われるようになり、新生児の難聴が早期に発覚できるようになりました。

中途失聴

聴覚障がい者の中途失聴とは、幼少期や大人になってから鼓膜や聴神経、事故や騒音などの原因によって、耳が聞こえずらくなったり聞こえなくなったりすることです。

もともと耳が聞こえていたため、先天性難聴の方よりも社会での生きづらさを感じている方が多く、耳が聞こえなくなったという「喪失感」も大きいため、障がいを持った現実を受け入れられないという方が多くいらっしゃいます。

中途失聴の場合、健常者とのコミュニケーション方法として、補聴器や人工中耳などで行うことが多く、手話でコミュニケーションをとっている方は約2割程度といわれています。

聴覚障がい者の障がい程度

聴覚障がい者の程度は「デシベル(dB)」という単位で表します。

一番低いデシベルは0で、聴覚に障がいのない方です。数字が大きくなるほど聴力損失の度合いが高いということになります。

聴覚障がい者の程度を表す表を参考にしてください。

| 聴力(デシベル) | 難聴の程度 | 聞こえ具合 |

|---|---|---|

| 0dB | 正常 普段の会話に問題がない |

健常者が聞こえる最も小さい音 |

| 10dB | 正常 普段の会話に問題がない |

雪が降る音 |

| 20dB | 正常 普段の会話に問題がない |

寝息 |

| 30dB | 軽度難聴 小さな音は聞こえにくい |

紙に鉛筆で文字を書く音 |

| 40dB | 軽度難聴 小さな音は聞こえにくい |

静かな会話 |

| 50dB | 中度難聴 普段の会話が聞こえにくい |

家庭用エアコンの室外機 |

| 60dB | 中度難聴 普段の会話が聞こえにくい |

普通の話し声 |

| 70dB | 高度難聴 大きな声でも聞こえにくい |

騒がしい事務所の室内程度 |

| 80dB | 高度難聴 大きな声でも聞こえにくい |

地下鉄の社内 |

| 90dB | 高度難聴 大きな声でも聞こえにくい |

カラオケで歌っている最中の室内 |

| 100dB | ろう 耳元の大きな声でも聞こえにくい 日常の会話が聞こえない |

電車が通っているガード下 |

| 120dB | ろう 耳元の大きな声でも聞こえにくい 日常の会話が聞こえない |

近くのサイレン |

引用:聴覚障がいとは? 等級や種類、コミュニケーション時に配慮すべきこと

聴覚障がいになると、軽度でも音がゆがんだり途切れたりすることがあります。

また軽度や中度の方が補聴器や人工中耳を用いても、はっきり聞こえるというわけではありません。

聴覚障がい者との主なコミュニケーション方法

聴覚障がい者と健常者がコミュニケーションを取る方法は主に以下の項目があります。

- 口話(こうわ)

- 筆談

- 手話

それぞれの方法を詳しく見ていきましょう。

口話(こうわ)で行う

口話とは聴覚障がい者が健常者の唇の動きを読み取り、言語を音声で発します。

読唇術の一種でもあり、言語聴覚士との訓練で技術を習得することが多いです。

聴覚障がい者は相手の口の形や、補聴器を通して聞こえてくる音などを頼りに、会話の内容を理解します。

健常者は聴覚障がい者に対して母音のあいうえおの形がわかるように、口を大きく開けて会話を進めるのが一般的です。

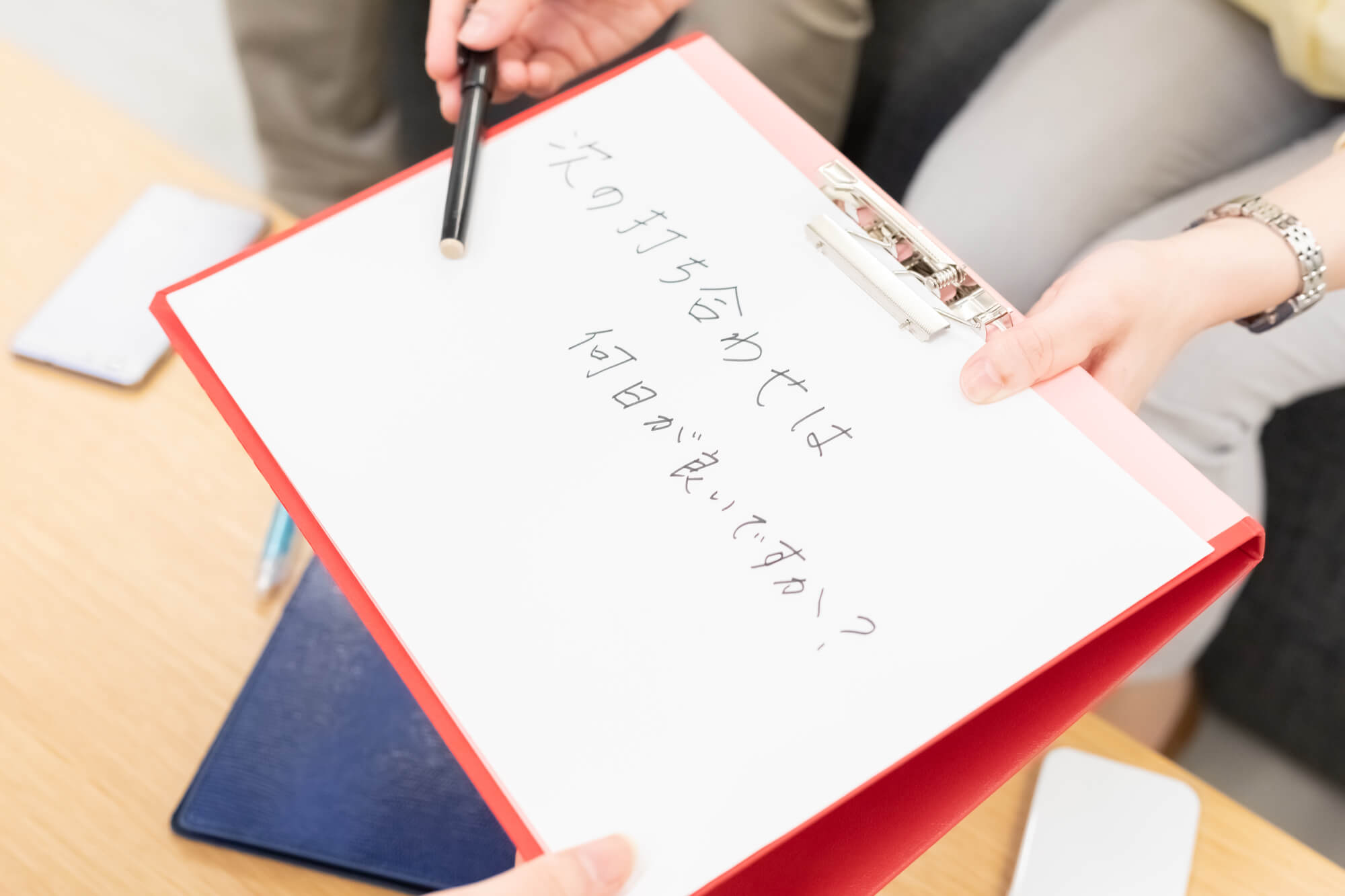

筆談で行う

聴覚障がい者の発音がわかりづらいときは、紙やホワイトボードなどで話の内容を書いて伝えます。

筆談はわかりやすく、できるだけ短い言葉で内容が理解できるようにするのがポイントです。

例えば「ないわけでもない」という文章は「ある」と書き、できるだけ周りくどくしないようにしなくてはなりません。

また複数名とやり取りを行う場合は、代わりに筆談してくれる補助者を用意しておくとスムーズなコミュニケーションが取れるでしょう。

手話で行う

手や顔の表情などを用いて会話を進めていく方法です。手話は五十音に対応する指文字と、手話単語で構成されています。

手話の習得は口話や筆談に比べて高度な技術が必要となりますが、聴覚障がい者と健常者のコミュニケーションに幅が広がるため、身につけておくと良いでしょう。

また手話を用いたニュース番組などもあるため、聴覚障がい者にとっても身につけたい方法だといえます。

手話を使って会話することで、お互いの信頼感が生まれやすくなります。

聴覚障がい者が日常で困るケース

見た目だけでは聴覚障がい者だと判断されないため、日常生活で困るシーンがたくさんあります。

日常生活で困るシーンは

- 聴覚障がいの症状に気づいてくれない

- 相手の口元がマスクで隠れて口話ができない

- サイレンの音や防災無線の放送が聞こえない

などがありますが、これはほんの一部分です。

聴覚障がいの症状に気づいてくれない

聴覚障がい者は外見で判断してもらえず、周りからの理解を得られないことが一番困るケースといえるでしょう。

特に初対面の場合は、耳に障がいがあるとは思われないのが常です。

また近年では新型コロナウイルスが流行し、多くの人がマスクをするようになりました。

それにより健常者と口話するのが困難になり、コミュニケーションが図れなくなってしまったというケースも少なくありません。

普段読唇術でスーパーの店員などの話していることを理解していた聴覚障がい者も、マスクで口元が見えず理解できなくなったというケースも。

電話だと相手の話が聞こえない

聴覚障がい者は電話での会話ができないため、電話口で本人確認を行うのが困難です。

また電話がかかってきたとしても、相手が何を言っているのか聞き取れず会話が成り立ちません。

そのため聴覚障がい者は電話を通じて相手に「伝える」という手段が取れず、不自由さを感じることも多いでしょう。

サイレンの音や防災無線の放送が聞こえない

音が聞こえないので状況が把握できず、避難が遅れたり取り残されたりすることも考えられます。

防災無線やサイレンの音が聞こえないとなると、命に関わる問題となりかねません。

誰かと一緒にいれば異常事態を伝えてくれますが、一人のときに災害が起こる可能性もあり、懸念が広がっています。

また日常生活でも駅で列車の遅延やホームの変更などがあったときに、内容が理解できないこともあるでしょう。

これらのことから聴覚障がい者に対して、健常者がわかりやすくサポートする必要があるのです。

聴覚障がい者をサポートしたい方は言語聴覚士がおすすめ

前述でも少し記載したように、聴覚障がい者が口話を習得するために言語聴覚士のサポートが必要です。

言語聴覚士は主に言語能力や聴覚能力などを回復させる職業。

聴覚障がい者に、聴力検査や人工中耳の適合訓練、健常者とコミュニケーション方法の指導を行います。

先天性難聴から加齢による難聴まで、幅広い聴覚障がい者をサポートできる仕事です。

聴覚障がい者まとめ

聴覚障がい者には軽度から重度の程度があり、健常者のサポートが必要となるケースがほとんどです。

「聴覚障がいのマーク」は存在するものの、つけている方は少なく、実際見かけた方はあまりいないのではないでしょうか。

日々の生活を少しでもラクにできるようサポートや訓練するのが言語聴覚士です。

言語聴覚士は国家試験に合格しなくてはなりませんが、法律に定められた教育課程を経て国家試験の受験資格がもらえます。

神戸医療福祉専門学校 中央校では言語聴覚士科があり「言語聴覚士」の資格取得を目指せます。

当校は文部科学省「職業実践専門課程」認定学科として、4年間じっくり学べるカリキュラムを実施。

関西初の4年制の専門学校で、聴覚障がい者に対して話すことや聞くことなどのコミュニケーション能力が高められるよう学び、言語聴覚士としての知識や技術を身につけられます。

カリキュラムには「多職種連携授業」もあり、医療・リハビリテーションの知識を深めるチャンスです。

毎週土日開催の「オープンキャンパス職業体験イベント」があるので、気になる人は気軽に申し込んでみてくださいね!

>>資料請求はこちら 神戸医療福祉専門学校の言語聴覚士科では、開校以来の国家試験の合格率は、91.3%! 4年間で計画的に国家試験対策ができるようカリキュラムを組んでおり、無理なく資格取得をめざせます。 また卒業時には「大学卒業者と同等の学力を有する」として「高度専門士」の称号が附与されます。 4年制ならではの豊富な実習と基礎から段階的に学べるカリキュラムで、コミュニケーションの大切さや、その重要性を見つけ出せるような指導が受けられます。 ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや言語聴覚士科の詳細情報をご覧ください。 「患者さん一人ひとりに合った提案ができるよう、これからもチャレンジを続けていきたい」(2018年度卒業) 「担当したお子さんが少しずつ上手く話せるようになり、その場面をご家族とも一緒に共有できてとてもやりがいを感じた」(2018年度卒業) ご興味がある方はぜひ以下のリンクより学校の詳細をご覧ください!

>>言語聴覚士科のオープンキャンパスはこちら

言語聴覚士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?

高い合格率に裏付けられ、希望者の就職率も100%に達しています。(※2022年度実績)

学年ごとの学習到達度に合わせた弱点科目の分析など、ひとりひとりの学びをきめ細かくサポートしています。

また、言語聴覚士科の学科の詳細を知りたい方は「言語聴覚士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。卒業生の声

監修・運営者情報

| 監修・運営者 | <神戸医療福祉専門学校 三田校> 理学・作業・言語・救急・義肢 |

|---|---|

| 住所 | 〒669-1313 兵庫県三田市福島501-85 |

| お問い合わせ | 0120-511-294 |

| 詳しくはこちら | https://www.kmw.ac.jp/ |

中央校