秋晴れの午後、義肢装具士科3年生は「遠足」に行ってきました。

遠足と言っても、車いす♿を使った屋外での体験実習です。

「車いす座位保持学」の授業では、車いすについての構造や機能を学ぶのはもちろんですが、車いすを使って実際の生活を体験することで、「学びや気づきを得る」ことを目的としています。

学校の外に出ると段差やスロープなどたくさんの「バリア」に出会うため、基本的な操作方法をおさらいします。グループごとにいざ遠足に出発です!

バリアその1:歩道

日頃利用している駅までの通学路でも、いきなり困難が待ち受けていました。

歩道が傾いていて車いすが傾き車道に落ちそうになります。少しの斜面でもうまく操作しないと歩道に戻れません。平坦な道路とは違った車いすの操作技術が必要です。

バリアその2:盲人用タイル

横断歩道の近くでは盲人用のタイルがあります。

目の不自由な方には便利なものでも車いすでは凸凹でうまく進むことができません…。線路の踏切では、車いすのキャスター(車いすの前輪)が挟まって動けなくなってしまい、誰かの助けが必要なこともわかりました。

バリアその3:買い物

コンビニやレストランに行くと、店員さんがとても親切にドアを開けてくれたり、車いすのスペースを設けてくれました。

周りの皆さんの気使いや優しさに触れることができました。自動販売機やお買い物の場面では、手が届きにくかったり荷物が持てなかったり苦戦しました。いつもならさっとできるATMでの引き出しも、画面が見えなかったり、車いすの操作に苦戦したり手こずりました…。

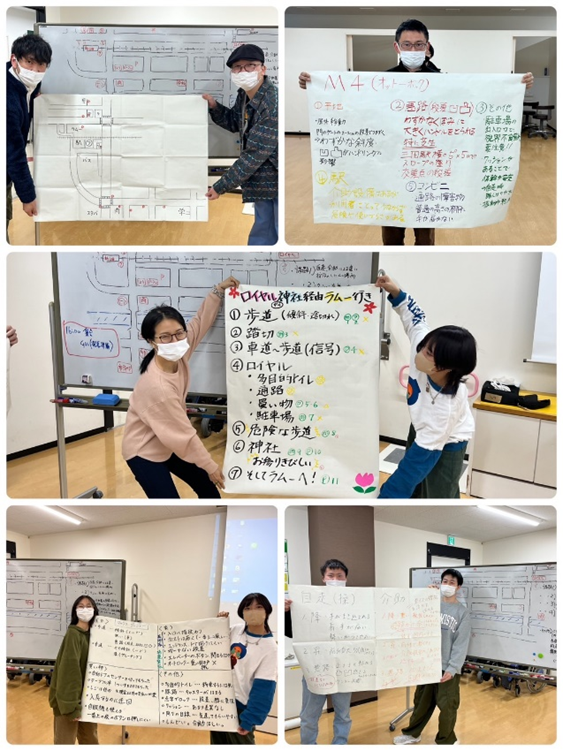

遠足から戻ったらグループごとに体験したことをまとめて、体験したこと学んだことをプレゼンテーションで共有し、意見交換を行いました。どのグループもたくさんの気づきが得られたと思います。また車いす利用者の目線だけでなく、介助者の目線からも多くの気づきや学びがありました。

車いす利用者と介助者との信頼関係の必要性や、バリアの無い街づくりの重要性、車いすだけではできないこともあって周りの誰かに手伝ってもらう事も必要であること、私たちも当たり前にお手伝いできることを学ぶことが必要だという事を今回の遠足を通して感じました。

何事もやはり体験してみないとわからないものですね。

義肢装具士は、車いすが必要な方々に、適切な車いすを提供し自立を支援することも仕事の一つです。

今日は初めて車いすで遠足してみて、様々なバリアを体験したり操作に苦労したり、周囲に目を配ったりで楽しかったけど、ちょっぴり大変な遠足だったと思います。

この授業では車いすを通して、いかに自立を促していくか、車いすを使う事の良い部分や、車いすで出来る可能性について考え、勉強していきますね。

✦ ✦ ✦

✦ ✦ ✦