こんにちは。

作業療法士科教員の田村です。

今日は作業療法士科の授業を紹介します!

実は脳の事も学ぶ作業療法士!

作業療法士科3年生では高次脳機能評価学という授業があります。

難しそうな名前ですが、ざっくりと言えば「脳」について学ぶ授業です。

この授業では「脳」の中でも「高次(こうじ)脳機能」というものについて学んでいきます。

この、なかなか聞き覚えのない「高次脳機能」という言葉はいったいどのようなものなのでしょうか?

高次脳機能ってなに???

「高次脳機能障害」の説明をするまえに、「高次」が何かを説明します。

例えば、

「集中する」

「友達を遊ぶ予定を覚える」

「計画的に勉強する」

など人間にしか備わっていない行動の事を「高次の機能」と言います。

脳が何らかの障害を受けると

「集中する」

「友達を遊ぶ予定を覚える」

「計画的に勉強する」

が出来なくなり、

「落ち着きがない(集中できない)」

「物忘れが激しくなる(予定を覚えられない)」

「計画的に行動ができない(決めた事が守れない)」

という風に行動が変わってしまう場合があります。

これが「高次脳機能障害」と呼ばれるものとなります。

「高次脳機能障害」と作業療法士の繋がりは?

作業療法士は「身体とこころ、精神のリハビリを行う」事が出来ます。

そのため、現場では高次脳機能障害の患者さんとも接する機会があります。

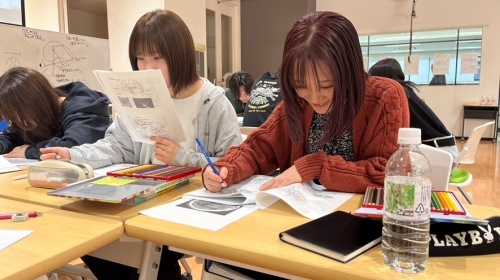

まずは、この高次脳機能障害を理解するためには、脳の機能から勉強をしていきます!

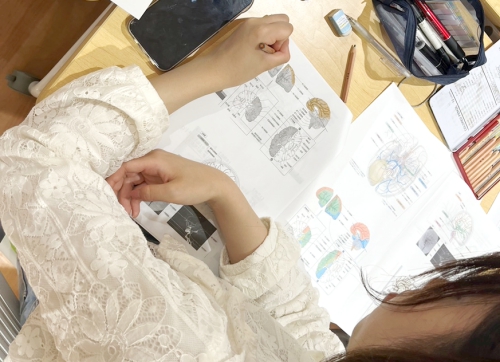

脳の機能を色分けに塗り、機能が何なのかをメモしました。

難しい内容ですが、まずは簡単な所から!

クラス全員でがんばっていきましょう!