みなさんこんにちは! 入学事務局の大槻です。

三田のキャンパスでは、セミの鳴き声が聞こえるようになり、もうすぐ夏だな~と感じています。

今回は、宮谷先生に車椅子の適合実習の様子についてご紹介頂きます☆

皆さんは車椅子を使われたことはありますか?

使ったことはなくても見たことがある人も多いのではないでしょうか?

今回のブログでは、そんな車椅子の機能についての学びや実習内容について、先生に教えていただきます!!

車椅子の歴史についての簡単なお話もあります♪

宮谷先生、よろしくお願いいたします。

–✂—————————————————————————————————————

みなさん、こんにちは。

神戸医療福祉専門学校三田校 義肢装具士科教員の宮谷です!

まずは、車椅子の歴史について、簡単にお話します。

車椅子は、高貴な身分の人たちの道具として、海外では古くから椅子を使用していました。

この「椅子」の文化と「車輪」の結合によって、今日の「車椅子」が生まれてきたのではないかと推察されます。

◎「椅子」の機能は姿勢を保持することであり、一方、「車」は移動機能を備えています。「車椅子」になることにより、「移動」と「姿勢保持」さらに今日では「移乗」機能を備えたものになってきています。

日本国内における初期の車椅子の使用は、施設や病院などでの室内が主でした。

徐々に屋外での自走用に変化しましたが、車種の増加は利用者の生活様式や行動範囲、そして社会参加との関連が深いと言われています。

今日ではスポーツ用、入浴用、子供用、高齢者用、電動車いす、階段昇降用、雪道走行用、…等々、多くの機種が開発されておりさらに今後も拡大することでしょう。

義肢装具士科4年制3年生では、車椅子についてたくさんの実習や演習を行っていますので紹介します。

まず、車椅子の採寸と設計を行いました。車椅子の適合(体にぴったりな車いすを選択すること)に必要な身体の寸法を、一人ひとり計測して、車いすの設計図を作成しました。設計を学ぶことで構造の理解が深まります。

義肢・装具と同様に、車いすの構造や機能に関しても義肢装具士は細かく勉強しています!

続いて、車椅子の適合(身体にぴったり合ったサイズや、必要な機能を満たしていること)です。車椅子は、どんなものでも良いわけではありません。

義肢・装具と同じように、利用する人の身体に合ったサイズや、必要な機能を有したもの選ばなければいけません。身体に適合していないと腰が曲がったり、お尻が痛くなったり、呼吸が浅くなったり、姿勢も悪くなり、車椅子を操作することも難しくなってしまいます。

車椅子の構造や調節機構を理解して、利用者にぴったりと適合した車椅子を提供できるように実習を行いました。

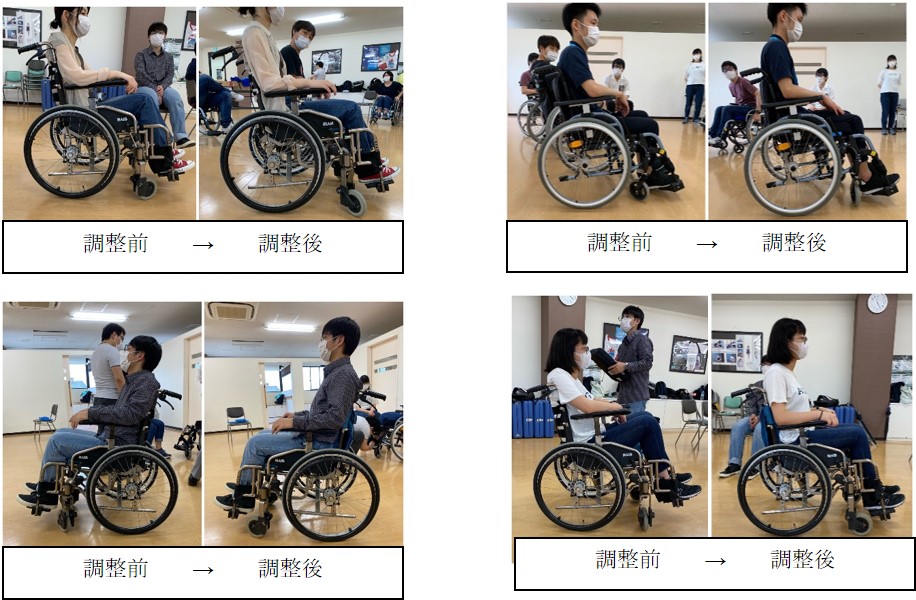

同じ車いすでも、本人に合わせた調整を行う前と後では、姿勢が改善されたことが見てわかると思います。

グループ毎に被験者を決めて、車椅子の細かな寸法や背もたれの形状等を調整することでこんなにもきれいな姿勢で座ることができました。

(いずれも左側が調整前→右側が適合調整後です)

まとめ

初めて車椅子の適合実習を終えたときに、こんなに乗り心地や操作性が変化したことに驚きを隠せませんでした。

義肢装具士は義足装具を提供することで、切断者や麻痺のある患者様へ歩行の再獲得を行うお手伝いをする仕事ですが、こんな風に座位の姿勢を整えることで車椅子の移動が楽になったり、姿勢を整えることで仕事や勉強の効率が上がったりもします。長時間車椅子上で生活する方々には私たちのできることがきっと役に立つはずですね。

歩くだけでなく、「座る姿勢」について考えることも義肢装具士のお仕事のひとつなんです!

————————————————————————————————————-✂—-

最後までご覧いただき、ありがとうございました!

本校ではオープンキャンパス開催中です(^^♪

まだまだ進路選びに迷いがある方もいらっしゃると思います。

本校のオープンキャンパスを通して、進路アドバイスが出来ればと思っておりますので、是非お気軽にご参加くださいね~☆彡