こんにちは。

神戸医療福祉専門学校の鍼灸科教員の若林です。

シャーロックホームズという名前は聞いたことありますか。

彼はコナン・ドイルの小説に出てくる探偵で、天才的な観察力と推理力で難事件を解決に導いていきます。このキャラクターのモデルはお医者さんで、診察の際に初めて来院した患者さんの話し方、服装、衣服の泥などから出身地や来院するまで通ってきた道のり、子供がいることなどをぴたりと当てたそうです。すごいですよね。

こんなすごい能力があれば患者さんの病気の原因をすぐに見つけてしまうかもしれませんが、実際には地道に問診を行って悪いところを探していくしかありません。今回は私が問診(医療面接と言います)で原因を特定していく際に最もよく使っている方法(考え方)をご紹介します。

私は鍼灸の学校を卒業してすぐに愛媛県立中央病院に設置されていた東洋医学研究所(※現 愛媛県立中央病院 漢方内科 鍼灸治療室)で研修を受けました。そこでは故光藤英彦先生が開発した『時系列分析』という手法を用いて多職種によるチーム医療が行われていました。

時系列分析とは色々な出来事を時間順に並べて分析する方法です。

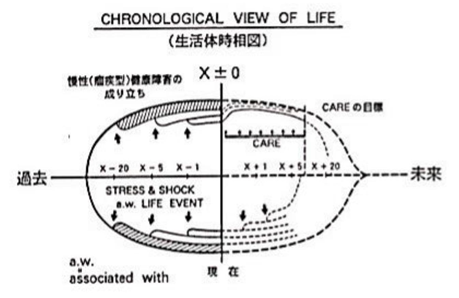

研究所では怪我や病気だけでなく仕事や環境変化などの出来事(ライフイベント)が心身に影響を与え、その後も一部は心身に記憶され慢性健康障害の病因になると捉えていました(図1)。この影響を解消する手段として、漢方薬や鍼灸治療を用いていました。

例えば過去に下肢の怪我(ライフイベント)をしてから歩くときに鈍痛を感じるようになったとします。これが長期間続くと体を動かす機会が減って体力が低下するため予後に影響が出てきます。これを防ぐために、足の治療を行うことで正常な状態を維持・増進するお手伝いを行うのです。

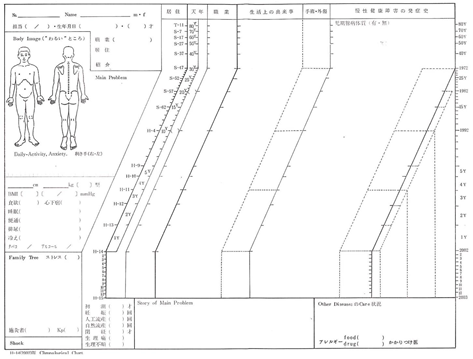

この考え方に基づいて様々な出来事と体調の変化をとらえるために、全ての情報を1枚のカルテにまとめて病態を把握していました(図2)。この考え方やカルテの使い方は患者さんの置かれた状況を俯瞰して捉えやすく、東洋医学的にも

西洋医学的にも病態を分析できるので優れた方法だと思います。

※図1:ライフイベントと治療効果の考え方

病院では毎週火曜日に症例検討会を行っていました。ドクター、看護師、薬剤師、鍼灸師が一緒になって症例の病態を考えていきます。それぞれの立場から見た状況を共有してディスカッションすることで病態把握が深まっていきます。

私も研修生としてこの時系列分析を用いて病態把握の練習を行っていました。その際に先生方から幾つかのコツを教わりました。特に印象に残っているのは『ブラックボックス』を用いる事です。

症例検討会では想定したほど治療効果がでていない症例についても発表します。なぜ効果が出ていないのかディスカッションを深めていきますが、まだ得ている情報が足りない時もあります。それでもどこにどんな情報が足りていないかを把握するための方法が『ブラックボックス』です。

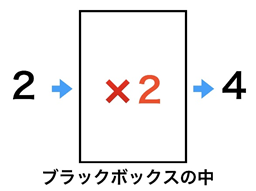

正常な状態から異常な状態(症状)へ変化する際に『何らかの因子によって作用を受けている』はずです。病態は存在するけれども情報不足分や理解不足で分からない。この部分を『ブラックボックス』と呼んでいました(図3)。

『ブラックボックス』と名前をつけて存在とおおよその場所を明確にすると、原因を探しやすくなるし関連する人達と一緒に考えることができます。最終的には病因を特定することで適切な治療を行うことができます(図4)。こうして時系列分析にブラックボックスを加えるだけで解決できることが増えるんです。

※図3:ブラックボックス

※図4:ブラックボックスの中

例えば、体調不良を訴えるAさんがいると仮定します。症状の変化を聞きながら時系列にまとめると概要は把握できました。本人は原因が思い当たらないようです。そこで症状が発生した時期にブラックボックスを設定し、複数の角度から様々な出来事(特に変化)を確認します。

問診で「この頃に何か新しく始めた事は?」、「いつもと違った事は?」、「職場や住居の変化は?」といった具合に確認していきます。こうして複数の角度から情報収集していくと、症状の変化と関連するような現象を把握できるんです。

今回ご紹介した「時系列分析」は使えば絶対に病態把握ができるというものではありませんが、「思い当たる節がない」という方の原因を突き止め体調改善に繋げられたことが何度もありましたし、私にとっては大切な手法の一つです。

さらに、この手法は普段生活していて原因が分からない出来事を分析するのにも使えますのでご活用いただけたらと思います。

また、ここまでの話でちょっと物足りないなと思った方には、さらに鳥の目(全体を捉える)、虫の目(詳細を分析する)、魚の目(流れを読む)という視点を併用することをお勧めします。ぜひご活用ください!!

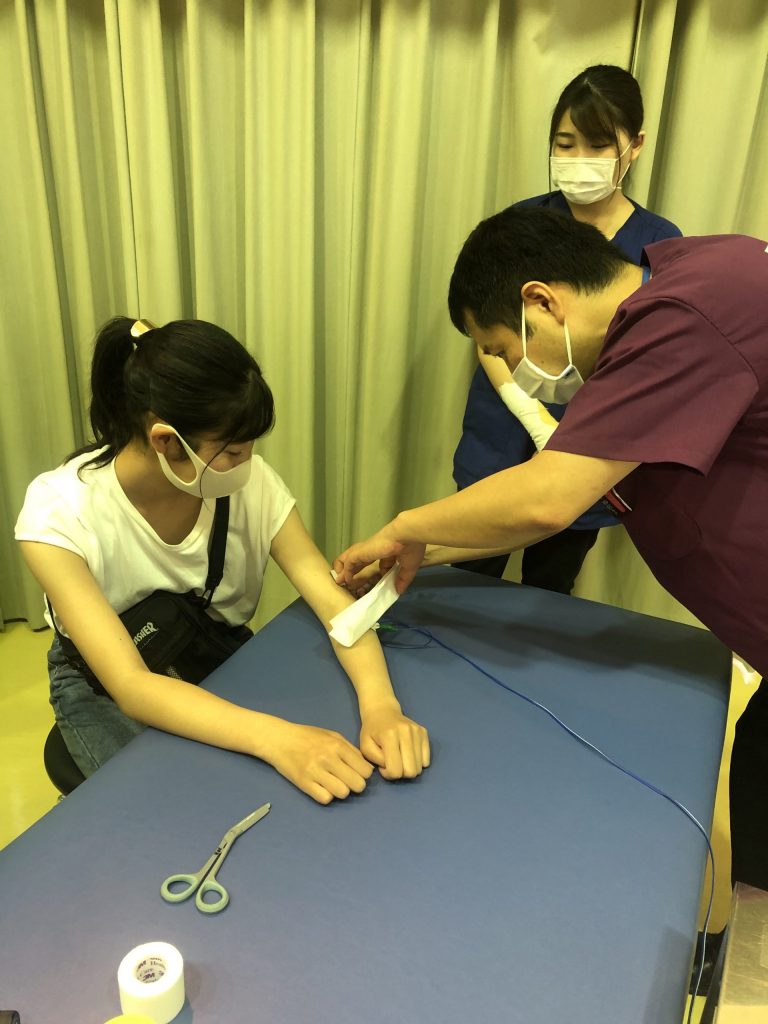

神戸医療福祉専門学校鍼灸科ではオープンキャンパスを開催しています!

実際に鍼灸科の先生からお話しを聞いたり、刺鍼体験やテーピング、

お灸などの体験授業をご用意しております★

興味がある方はぜひご参加下さい(^▽^)/

鍼灸科イベント情報はコチラ★