みなさんこんにちは!

神戸医療福祉専門学校三田校言語聴覚士科教員の藤原です!

私は、主に小児聴覚分野を専門にしています。

さて、今回のブログでは、言語聴覚士科が行う「聴力検査」についてご紹介したいと思います。実際に使用する聴力検査器具も写真に出てきますので、お楽しみに👂

それでは、まずは、言語聴覚士がどのような方を対象として聴力検査を行うのかというと、大人から子どもまでの方を対象とします。

皆さんがイメージしやすい言い方をすると、耳鼻咽喉科や学校などで行う健康診断時の聴力検査を言語聴覚士が行うのです!(実際には、健康診断の時に検査をしているのは言語聴覚士だけでなく、看護師の方がしている場合もあります)

「きこえ」のスペシャリストとして、言語聴覚士も耳鼻咽喉科や検診(子どもから大人まで対象)で検査を行うこともあります。

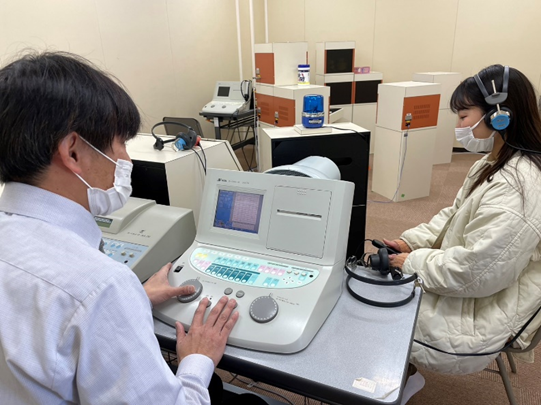

それでは、神戸医療福祉専門学校三田校の聴力検査室と主な聴力検査機器を紹介します。 他の聴力検査機器は、また紹介していきますね!

まずは、大人の方を対象とした一般的な検査です↓

こちら↓は、子どもを中心に使用する検査機器です。

正面の機械は、黒いパネルの奥に子どもを対象とするならではの工夫があります!(小児の検査については次のブログでご紹介しますね!)

まずは、大人の方を対象とした検査についてです。

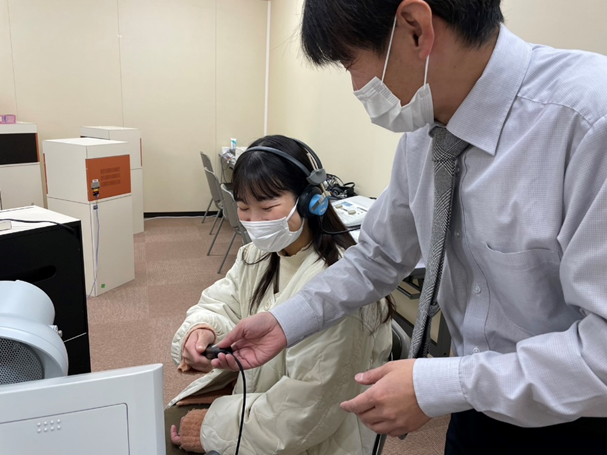

検査対象の方にヘッドホンをつけてもらい、手元には、聞こえたときに押してもらうボタンを渡します。

高い音から低い音にかけてそれぞれの音がどの程度の大きさで聴こえているかを片耳ずつ音を流し聞こえを確認していきます。

検査の時は写真のように、1対1で対応していきます。

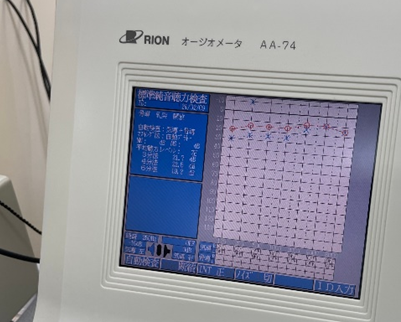

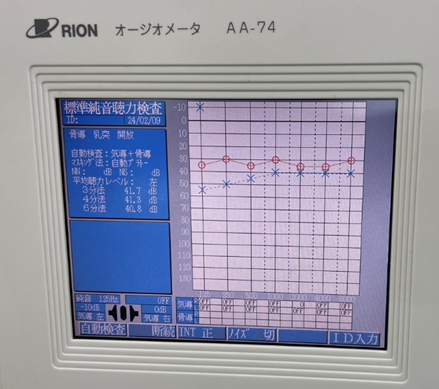

次の写真↓では、検査結果の例です。

赤が右耳、青が左耳の結果です。 ①と②の違いは分かりますでしょうか?

①

②

まずは、赤色も青色もスタートの位置が違いますね。あとは、赤と青の幅も異なりますね。 このグラフは、横が音の大きさ、縦が音の高さを表しています。

②の結果は、左右共にきこえは低下していますが、特にグラフの左側、つまり、低い音が聞こえ難い状態がわかります。

この結果からは、両耳とも全体的に聞こえ難くく左はさらに低い音(低い男性の声などなど)が聞き取り難い事がわかります。

言語聴覚士は、聞こえの低下した、いわゆる難聴者に対して

大人の方の場合は、補聴器の調整や日常での就労サポート、言葉と聞こえの相談など行い、

子どもの場合は、人工内耳のフィティング、補聴器のフィティング、難聴により言葉の習得が遅い、発言が不明瞭になっている等の子どもを対象に言葉の練習をおこなったりします。

「きこえ」のスペシャリストとして、大人から子どもまで様々な人を支えることができる言語聴覚士。

🎼音楽を聴く🎤など「きこえのしくみ」に興味のある方は、言語聴覚士の勉強はとても面白いと思います!

是非一度オープンキャンパスで言語聴覚士が行う聴力検査を体験しに来て見てくださいね😄