こんにちは!

義肢装具士科4年制教員の宮谷です。

今回は義肢装具士科4年制2年生 装具実習Ⅱ(神経筋疾患)について紹介します。

義肢装具士科の実習では、

1年時、製作実習で基本的な製作工程や技術を学びます。

2年生からは臨床でも取り扱うことの多い『足底装具』や『体幹装具』、『下肢装具』と義肢装具士が現場で数多く取り扱う製品について学んでいます。

実習内容も義肢装具士の現場を想定した、より実践的な内容になります。

今回ご紹介する、2年生が行う授業、『装具実習Ⅱ』では『神経筋疾患と対応する下肢装具』について勉強します。

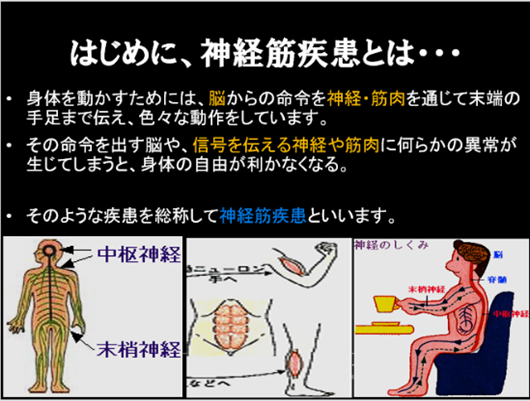

神経筋疾患とは

人は身体を動かす時、

①脳から指令 → ②神経や筋肉が受け取って、手足の先まで伝達 → ③身体が動く

ということを一瞬で行います。

①や②に異常があると、動けません。この①②の異常を総称して『神経筋疾患』といいます。

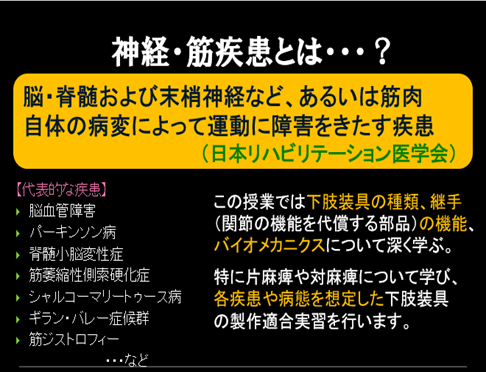

臨床で対応することの多いものとして、脳卒中や脊髄損傷、筋ジストロフィーや脊髄性小児麻痺などの疾患を通して、長下肢装具について詳しく勉強していきます。

課題疾患について学ぶ

製作実習ではまず、個々の学生に課題の疾患が与えられ、

「問題点の把握」と「必要とされる装具の機能」について考えます。

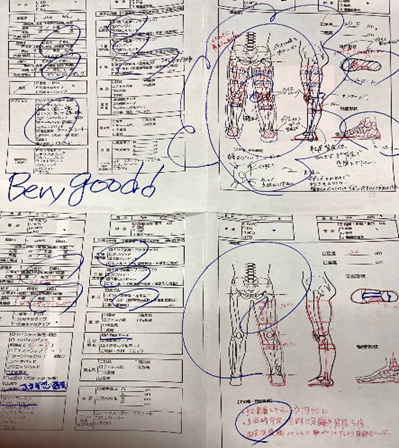

患者さんの身体がどこまで動くのか、どんなことが難しいのかを判断する「身体評価」も行っていきます。

製作開始!

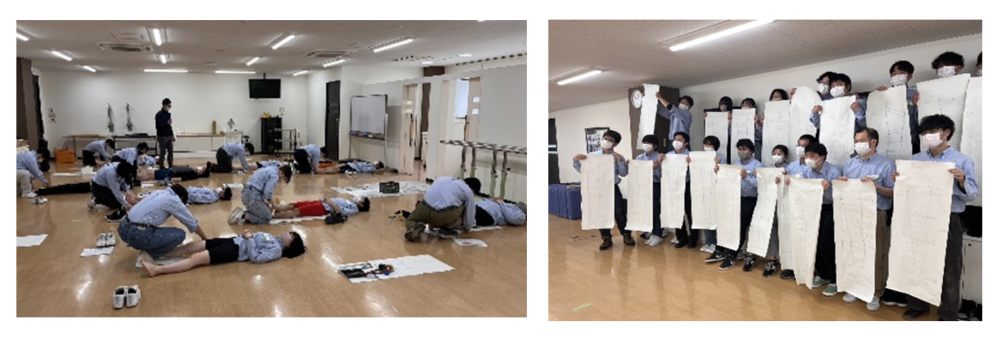

①トレース・採寸

「身体評価」に基づいた情報を整理し、股関節から下の部分をトレースし(脚の形に添って線を引く)、下肢の状態を書き写します。

その後、製作に必要な寸法を16か所計測します。

②設計図の作成

製作に必要な設計をため、作図をしていきます。

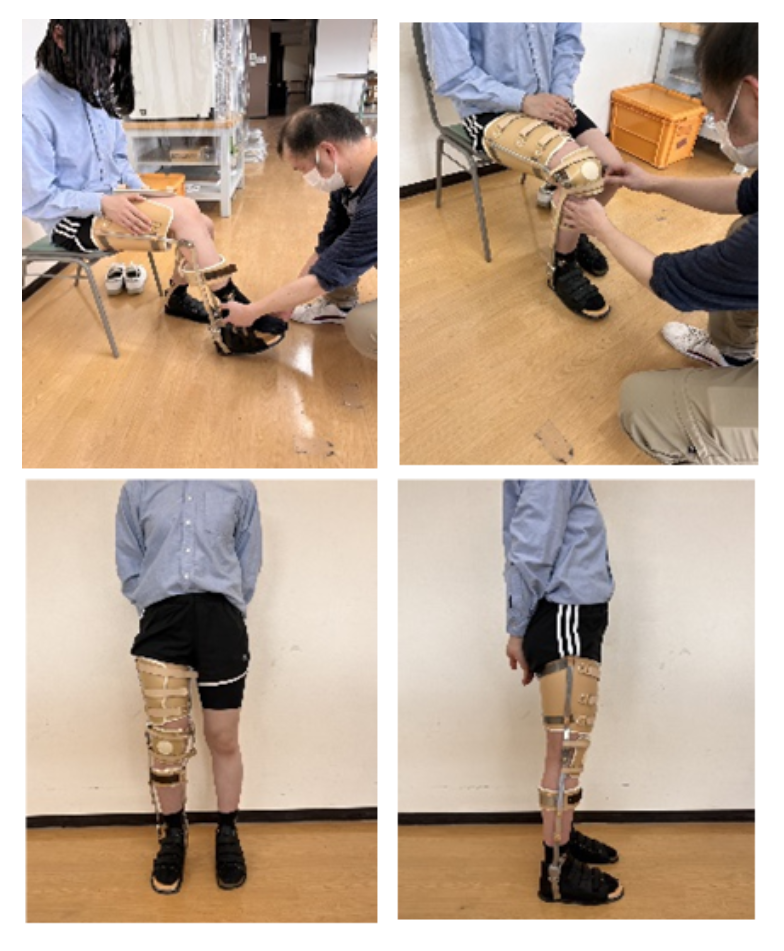

③適合

完成後は装着方法を確認して、適合・歩行評価を行いました。

・体にぴったりと適合しているか

・問題点は改善できているか

・必要とされている機能は満たされているか

・新たな問題点は発生していないか

…など、たくさんのチェックポイントを一つひとつ丁寧に確認していきます。

実技試験

製作実習が無事に終わり、実習の集大成となる「実技試験」が実施されました。

脳卒中や脊髄損傷の患者さんが使用する「長下肢装具」のトレースと採寸、設計までを60分で行う試験です!

緊張感の中一生懸命に採寸設計をしています。

どんな装具を製作するか、詳細な設計図も記入していきます。みんなしっかり記入できていました。

みんな良く頑張りました♪

✦ ✦ ✦

✦ ✦ ✦