こんにちは!

作業療法士科教員の渡辺です。

後期授業が始まり、出だしから解剖学実習の授業がありました。

前期で骨の名前等を覚えていきました。

身体のここにある骨は●●、ここの骨はxxxと。

これを読んでくれている高校生の皆さんの身近なもので例えると、社会科の地理の授業の様な事を行っていました。

(地理の授業でも、ここが神戸、ここが東京、ここが九州。といった地名とそれがどこにあるのかを覚えるかと思います。それの人体版です!)

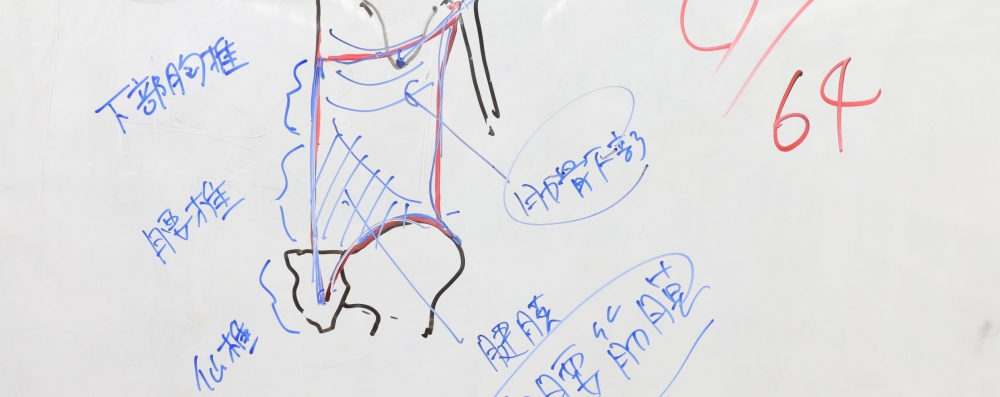

後期では、筋や関節・靭帯について学んでいきます。

骨が地名だとすれば、筋や関節・靭帯は土地と土地をつなぐ鉄道や連絡網だったり、その土地の産業や主要都市の役割などの部分にあたります。

特にリハビリテーションを学んでいく上では、筋の学習は重要で、1つ1つの筋がどこからどこまで付いていて、どんな役割をするのかを丁寧に学習していくのです。

どうして筋の勉強を特に丁寧にするの?

筋について学ぶと、身体をどう動かした際に筋がどう動いていくのかが理解出来るようになります。

例えば、腕を曲げた時であれば『腕の内側にある上腕二頭筋が縮み、腕の外側にある上腕三頭筋が緩む』と言った事等を学びます。

(上腕二頭筋は力こぶですね!💪←の絵でも力こぶが縮んでいます)

筋や身体の動きが理解できるようになると、患者さんが

「腕が曲げにくいのよ💦」

と言った際に原因のひとつとして、身体のどこの筋が影響しているのかが分かる様になります。

リハビリを行う際にもこうした基礎知識は必要となるので、丁寧に学んで覚えていきます。

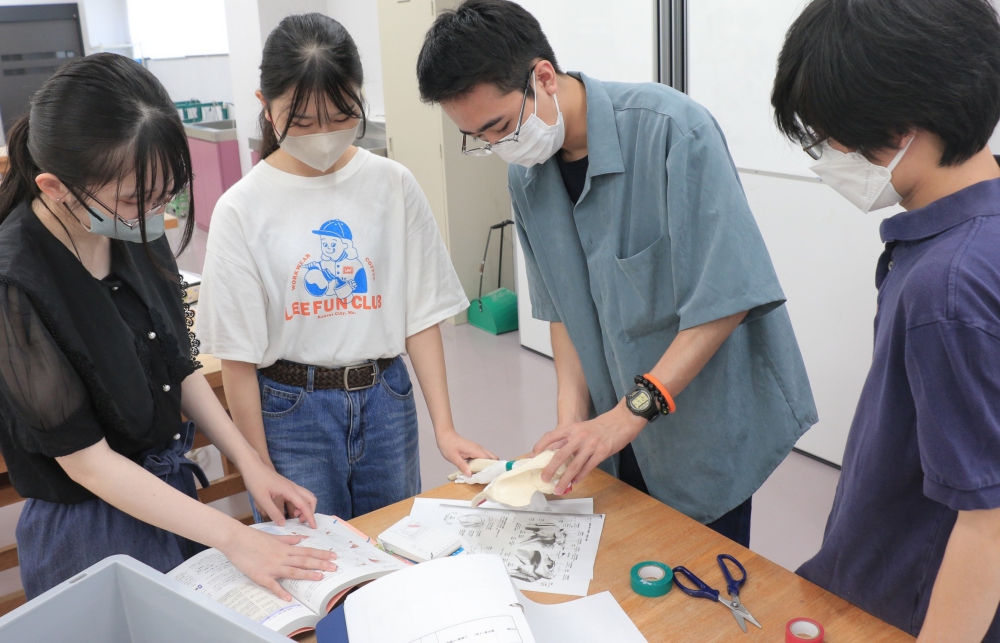

実際の解剖学実習の授業では、文字だとイメージしにくい筋の学習を骨模型を使って行っています。

伸縮性のある素材を筋に見立てて、自分達で筋を貼っては動かし、様子を見て、実際に筋がどう動くのかを知っていきます。

こうした作業を通して、暗記だけだと大変な科目を楽しく学習できるようにしています。