こんにちは!

義肢装具士科事務局です。

今回は義肢装具製作の世界をご紹介したいと思います。

義肢装具製作は製作する装具によりその作り方も様々です。

ただ、どの義肢装具にも共通するのが「採型(さいけい)」という手順です。

今回はちょっと専門的に、義肢装具士の基本となる採型をご紹介します!

採型(さいけい)とは?

「採型」とは、文字通り「型を採る」作業のことで、対象となる部位の形状の鋳型をとる行為のことを言います。

義足や装具を装着する部分のため、義肢装具を製作する上でとても大切な患者さんの情報収集にあたる作業となります。

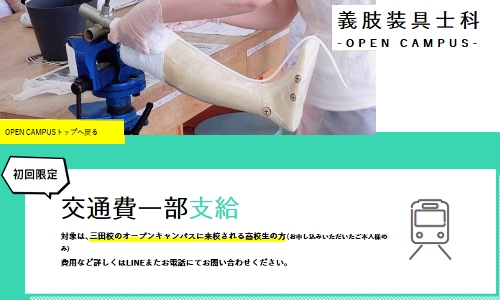

これは足の鋳型となるもの。採型ではこれを作成します。

採型の方法は様々で、例えば歯医者さんでは歯の型とるアルギン酸塩印象材や一度凹むと元には戻らないスポンジのようなインプレッションフォームという物を使います。

まだ一般的ではありませんが、3Dスキャナーを使って三次元で形状を採る方法もあります。

その中でも最もよく使われる方法が「石膏包帯」による採型です。

「石膏包帯」とは石膏(運動場に引く白い粉)を染み込ませて乾燥させた包帯のことでで、水に浸すと一旦柔らかくなりますが、時間が経つと化学反応でカチコチに硬くなります。

骨折した時に巻かれた経験のある方がいるかも知れませんね!

石膏包帯を使った採型手順を知ろう

石膏包帯を用いた採型は、患者さんの義肢装具を製作する体の部位に、汚れ防止のラップを巻くところから始まります。

ラップを巻いた上から、皮膚の下に骨がすぐ触れて傷ができやすいところ・既に傷があるところ・靭帯の位置など・注意しなければならないところに目印をつけ、いざ採型です!

水を含んで柔らかくなった石膏包帯を、患者さんの体にグルグルと巻き付けて、製作に必要となる部分を覆います。

あとは、石膏包帯と水による化学反応によって石膏包帯が硬く固まるのを待つだけ……。

ではなく、実はただ巻けばいいというものではありません!!

治療や目的に応じて決められた関節の角度を保ちつつ、骨が分かりやすい様に強調したり、この後の作業で型が壊れる事が無い様に強度を保つために全体を同じ厚さに巻いたり……と、この石膏包帯を巻くには相応の技術が問われます。

そして、石膏包帯は水を含んだ瞬間から固まり始めるので時間との闘いでもあるのです。

一枚の帯状であった石膏包帯は、一体化して塊となり固まります。

硬く固まったのを確認して、患者さんの体を傷つけないようにそのまま抜き取ったり、切開したりして体から型を取ります。

これで「採型」は完了です!

採型してとれた鋳型を「陰性モデル」といい、これをもとに患者さんの体を復元し、義肢装具を製作していきます。

つまり患者さんと義肢装具のインターフェイスになる重要な部分です。

完成した義肢装具の良し悪しは最初の工程である採型で決まると言って過言ではありません!

ここで義肢装具士としての技量が試されるのです。

採型はこの様に進んでいきます。

動画だとこちらでも説明しています!

今回紹介した”採型”は、オープンキャンパスで体験可能です!

実際に体験を希望される場合は、義肢装具士科の来校型オープンキャンパスの日程から、”脚部採型”となっている日にお申込みください。