こんにちは。

義肢装具士科教員の宮谷(みやたに)です。

先日、車椅子の実習についての記事を上げたので今回は、その続きを書いていこうと思います。

▶▶ 前回の記事はコチラ!(授業レポート✦車椅子を知る(前編)) ◀◀

前回は姿勢と座圧についてを取り上げました。

今回はクッションと座圧についてです。

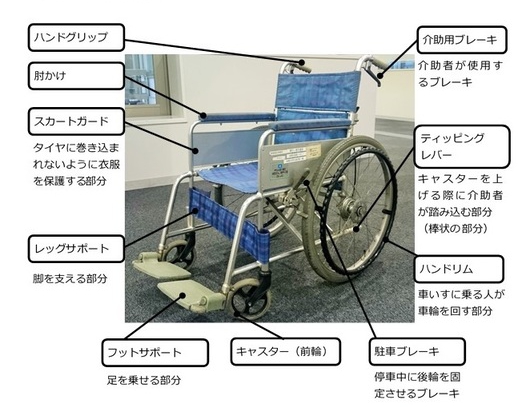

車椅子の構造を紹介します

車椅子には様々な種類がありますが、基本的には14~16種類のパーツから成り立っています。

前回の記事では様々な姿勢について取り上げた際に”②アームサポート(肘台)に手を置かない座り方”や”③フットサポート(足台)が高すぎる時”と書きました。

この車椅子の構図を見れば、どんな姿勢かより理解しやすくなるかもしれませんね。

穏やかな色だと圧力も緩やか

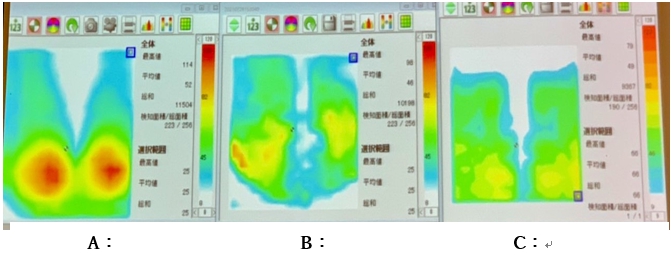

今回の座圧センサーはこちら。

穏やかな色をしていますね。

座圧は青色→赤色になるにつれて、圧力が弱→強になっていく、という事を前回お伝えいたしました。

全体的にみるとCとB圧力が弱めで、Aが部分的に強い所があるという感じでしょうか。

前回と比べると一目瞭然です。

始めの画像の様に圧力が少ないと、乗っていて楽な車椅子だという事が出来ます。

では、どうやってこの様な状況になったのでしょうか?

クッションに注目!

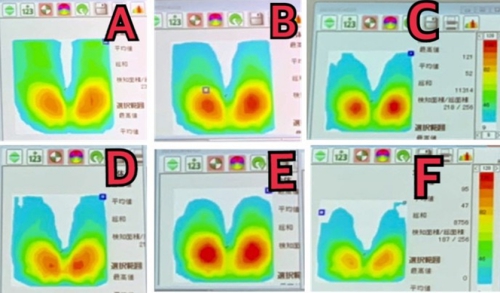

実は今回の座圧センサーは、適切に車椅子を適合させた(体に合わせた)後、使用するクッションの違いによって変化する座圧を計測したものなんです。

車椅子のクッションにはたくさんの種類があります。

今回使用したクッションは次の3つ。

A

一般的なウレタン(いわゆるスポンジ)製クッション

介護保険のレンタルなどで広くポピュラーに使用されている種類です。

色々な硬さや厚みを組み合わせることで、適度な姿勢保持と除圧効果があります。

上の座圧表ではお尻の骨(坐骨)の部分の圧力が高くなっているのが分かります。

✦ ✦ ✦

B

学生がオーダーメイドで製作したウレタン製クッション

授業の中で学生が製作したオーダーメイドクッションです。

実際の身体寸法を計測して手作りしたものです。

利用する方の体にぴったりとフィットしていて圧力が全体に分散されているのが分かります。

✦ ✦ ✦

C

複数のセルの中に空気の入ったクッション

特殊空気構造と呼ばれる、最も体圧分散効果の高いクッションです。

重度の感覚障害や褥瘡(じょくそう/床ずれ、とも呼ばれます)発生のリスクの高い方が適応になります。

(車椅子を利用されている方の中には、車椅子に同じ姿勢で長時間座る事もある方もいます。その場合、圧力が分散されていない部分が圧迫され、そこが褥瘡となりやすいのです)

上の図でも圧力の高い赤い部分がなくなっていて、その効果が分かります。

✦ ✦ ✦

車椅子に使用するクッションの種類によって、車いすに座っている時に身体にかかる圧力がこんなにも変化してしまいます!

どのクッションがその人にぴったり合うかは、車椅子を利用する人の身体状況(障害の種類や麻痺などの有無)により異なります。

利用する人に合った適切なクッションを選んで、快適な生活を過ごしてもらうために、義肢装具士科では車椅子やクッションについても色々な体験を通して深く勉強しています。