リハビリテーションの職種を調べていると出てくる理学療法士、作業療法士。その違いをしっかり説明できる高校生のみなさんは少ないのではないでしょうか?今回は、作業療法士と理学療法士の違いを少しでも理解していただけることを目的にお話しさせていただければと思います。

| この記事は、作業療法士科教員 中村幸輔先生が解説します。 中村先生は作業療法士・看護師の資格を持ち、脳神経外科にて急性期・回復期の現場で勤務。現在は、本校で未来の作業療法士の育成に力を注いでいます。 ⇒中村先生の紹介記事はコチラ |

リハビリテーション(re-habilitation)とは

re … 再び habilis … 適した(ふさわしい)

を語源とし、「本来あるべき状態への回復」を指します。

ケガや病気をきっかけに障がいがある人が、「住み慣れた地域で、その人らしい生活を送る」ために作業療法士や理学療法士などが連携し、リハビリテーション(リハビリ)を行っていきます。

それでは、作業療法士・理学療法士が得意とするリハビリは何でしょうか。

作業療法士 = 生活支援のプロ

理学療法士 = 動作支援のプロ

といわれています。生活支援のプロ、動作支援のプロとはいったいどのようなことを行うのか説明します。

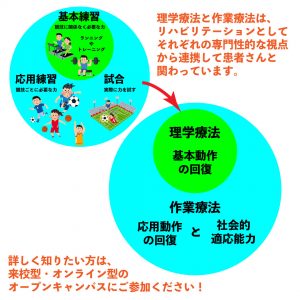

理学療法士は、「立つ・歩く・座る」などの基本動作の回復を目指します。

作業療法士は、生活の中で使う応用動作の回復と社会活動への参画など社会的適応能力の回復を目指します。

とはいえ難しくてよくわからないと思いますので、部活(スポーツ)を例に説明したいと思います。

どんなスポーツでも、持久力や筋力アップを目指したランニングやトレーニングなどの基本(基礎)練習を行います。

けれども基本練習だけ行っていても、それぞれの競技力が上達するわけではありません。

例えば、

ドリブル練習

シュート練習

サーブ練習

などの練習も行うと思います。でも、この練習メニューってどんなことを行いますか?サッカー、バスケットボール、バレーボール、テニス、バドミントンなど同じ名前の練習をしますが、練習のやり方は違うと思います。

このように各競技ごとに必要な力を身につけるための練習(応用練習)を行い競技力を磨きますよね。そして持久力や筋力、競技力が身についたら試合などに参加して力を試すと思います。

作業療法と理学療法もこの流れにそっくりです。

基本練習 = 基本動作 ← 理学療法士のお仕事

応用練習 = 応用動作 ← 作業療法士のお仕事

試合 = 社会的適応能力 ← 作業療法士のお仕事

と置き換えるとわかりやすいのではないでしょうか。

今回はすごく簡単に作業療法士と理学療法士の違いについてお話ししましたが、わかっていただけたでしょうか?

もっと詳しく知りたい方、作業療法士の治療方法を体験してみたい人はぜひオープンキャンパスにご参加いただければと思います。