こんにちは、義肢装具士科教員の宮谷(みやたに)です。

2月になりましたね!

この春から義肢装具士科に入学する方は、そろそろソワソワする時期かなと思います。

4月に入学をした新入生は、約1年後にはどんな事を勉強しているのか。

今回は1年生の授業レポートを書いてみました。

入学すると約10カ月後には、こんな内容を勉強しています!

初めての計測機器を使った実習

義肢装具士科の授業は様々あり、人間の体について学ぶ解剖学や、材料について学ぶ材料学、義肢や装具を製作する実習授業等があります。

今回紹介をするのは、義肢装具の研究を行うために必要な身体機能の測定及び評価方法を中心に学ぶ【義肢装具研究法】という授業です。

三田校には、臨床研究でも使える

・F-scan

・ゼブリス

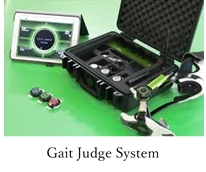

・ゲイトジャッジシステム

・三次元動作解析装置

と、いった様々な研究計測機器があります。

機器の数だけ、測定出来る事も違えば出た結果をどの様に評価していくのかも変わってきます。

そのため、この授業では各担当講師が専門分野(機器)毎に授業と実習を行っていく、一つの科目でたくさんの講師から授業が受けられるバラエティーに富んだ変わり種科目となっています。

理論的に歩行を知る、ゲイトジャッジシステム!

今回はゲイトジャッジシステムの回。

そもそもヒトはどういった仕組みで歩いているのでしょうか?

地面に足を付いて右、左、右、左と足が交互に動いているから歩けている訳ではありません。

ヒトの歩行に関する基礎知識について、解剖学や運動学等を通して1年生は学んできました。

・ヒトの身体重心と床反力

・支持基底面との関係

・内部モーメントと外部モーメントの関係

・下肢の筋活動について

主に上記の様な事が関わってきます。

一見するとなんだか難しそうですが普段私たちが無意識に行っている歩行についての事なので、聞けば「あー!」と分かるものです。

まずは講義でひとつひとつ各項目を丁寧に確認していきます。

ゲイトジャッジシステムは歩行中の動画を元に、足関節がどの程度の力を発生して、どういう動作しているかが分かる機器。

面筋電図計を通して筋肉の活動も確認することができます。

まさに「歩行を見える化」する簡易型歩行評価機器ですね。

歩行は歩行でも全て同じ?それとも違う?

何もつけずに歩行する人、装具を装着し歩行する人。

同じ動作でも条件が変わって来れば、計測結果は変化していきます。

学生達はゲイトイノベーションという長下肢装具を装着し、装具を装着した時の歩行や装具の設定を変化させた時に、身体の動きがどのように変化するのか、実際にグループ毎に計測を行います。

何故その差異があるのか、何故同じなのか、自分達の計測結果を元に考察、発表を行いました。

計測機器を使用することで、歩いたり、立ち上がったり、普段何気なくしている動作について、また装具を装着するとどんな変化が起きるのか客観的に動作を分析する方法を勉強していきます。